[문화] 야생을 관찰하는 눈...동물에 대한 호기심은 인간의 본능[BOOK]

-

4회 연결

본문

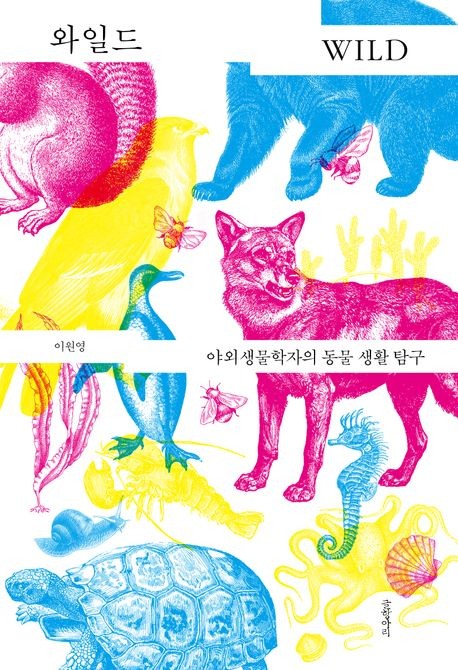

책표지

와일드

이원영 지음

글항아리

어린 시절 몇 번 개에게 물린 탓인지 동물은 기껍지 않았다. 세월이 지난 후에야 신나 하는 아이들을 따라가 동물을 멀찍이 바라볼 수 있게 됐다. 몇 주 전에야 개가 내 손을 핥아도 속으로만 살짝 놀라는 정도로 참아내는 첫 경험을 했다. 그래서 『와일드』의 저자는 나와는 대척점에 있는 인간형이 틀림없을 것이라고 생각했다. 동물을 관찰하겠다고 야생으로 들어가는 일을 업으로 삼다니.

그런 생각이 서문 첫머리부터 금가기 시작했다. 동물에 대한 호기심과 그런 호기심이 어디서 왔는지에 대한 이야기들을 읽다 보면 “인간에게 동물을 본다는 건, 나아가 이들에 대해 알아가려는 건 지극히 본능에 가까운 행동이 아닌가 싶다”는 문장에 고개를 끄덕이게 된다. 동물을 보러 아이들을 따라가곤 했던 내 모습을 떠올리며 은연중 나에게도 저자와 같은 면이 아예 없지는 않다고 강변하고 싶어졌다.

박새는 우리 주변에서 흔하게 볼 수 있는 참새목 조류다. 부모는 번식기에 포식자에 따라 경계음을 다르게 내어 둥지에 있는 새끼들이 대비할 수 있게 돕는다. [사진 글항아리]

흔히 관찰과 실험을 과학의 방법이라고 이야기하지만, 그 둘은 성격이 사뭇 다르다. 실험적 방법론을 처음 옹호한 베이컨의 말을 빌리자면 실험은 대상에 변형을 가해 숨겨진 성질을 드러내는 작업이다. 종종 대상을 실험실로 들여와 각종 통제 속에 변형을 가한다. 반면 관찰, 특히 야외에서 야생을 관찰하는 필드 연구는 대상이 존재하는 시공간으로 연구자가 진입해 대상을 최대한 있는 그대로 들여다본다. 통제는 꿈꾸기 힘들고 변형은 가할수록 연구의 의의가 사그라진다. 연구 과정에서 겪는 갖가지 경험의 폭도 필드 연구 쪽이 아무래도 넓다. 야외 생물학자인 저자의 이야기는 풍부하다.

책은 “관찰자의 눈”부터 이야기를 시작해 동물들의 번식, 생활, 이동, 의사소통을 풍부한 사진과 함께 살펴본다. 자신이 처음 공부할 때처럼 막연한 의문을 품고 있는 사람들에게 발판이 되기를 바랐다는 저자의 말대로 물 흐르듯 체계적으로 전개된다. 특히 감탄스러운 점은 저자와 저자가 만난 연구자들의 연구들이 어디까지만 확실하게 밝힌 셈인지를 쉬운 문장으로 자연스럽게 풀어낸다는 점이다.

예컨대 여러 경계음을 주고받는 박새들이 뱀을 경고하는 경계음을 들었을 때, 과연 머릿속에 뱀을 떠올릴까? 일본의 도시타카는 그런 경계음을 들은 박새가 뱀처럼 움직이는 나뭇가지와 그냥 움직이는 나뭇가지에 대해 보이는 반응을 관찰했다. 뱀처럼 움직일 때만 예민하게 반응했다. 다른 경계음을 들었을 때는 나뭇가지를 뱀처럼 움직여도 별 반응을 보이지 않았다. 이는 뱀 경계음을 들은 박새는 뱀을 연상하며 탐색행동에 나선다는 것을 의미한다. 물론 박새가 연상하는 뱀의 특성이 무엇인지는 구체적으로 알 수 없다.

깊은 의문 두 개가 책을 관통하는데, 동물생태학자들이 공통적으로 품는 고민으로 보인다. 하나는 “우리는 동물이 얼마나 똑똑한지 알 만큼 충분히 똑똑한가?”. 작고한 프란스 드 발의 『동물의 생각에 관한 생각』의 원제이기도 하다. 독자로서 내가 읽어낸 저자의 답변은, 인류가 아직 그 정도로 똑똑해지지는 못했지만, 조금씩 나아가고는 있다로 보인다. 다른 고민은 연구자가 연구대상인 동물과 맺는 관계이다. “동물의 행동을 과학적으로 연구하려면 객관적인 입장에서 철저히 관찰자의 역할을 유지”해야 하지만, 연구하다 보면 “동물의 삶에 심정적으로 깊이 빠져”들게 된다. 종종 역사학자들도 비슷한 마음의 ‘병’을 앓곤 한다.

멋대로 감동해버린 독자로서는 글쓴이가 두 고민이 서로를 해결해준다고 암시하는 듯 보인다. 동물의 삶을 인간 연구자가 심정적으로라도 따라가 보는 경험이 있어야 동물이 얼마나 똑똑한지 조금은 더 알아볼 만큼 한계를 살짝 넓힐 가능성이 올라가지 않을까? 물리학자나 수학자도 연구 대상에 대해 사랑에 빠졌다는 표현을 쓰는 걸 보면 객관성과 애착은 종종 행복한 파트너가 되는 셈이다.

댓글목록 0