[사회] 풍력발전기 달랑 5년 작동…'친환경 명품섬' 가파도의 좌절

-

4회 연결

본문

‘에너지 자립 섬’. 가파도는 오랫동안 이런 별칭이 붙어 있었다.

제주도 남쪽 약 6㎞ 떨어진 이 섬이 주목받기 시작한 것은 2011년이다. 정부는 해발 200m를 넘지 않는 이 섬이라면 풍력과 태양광만으로 전력을 확보할 수 있으리라 기대했다. 2012년에는 풍력 발전기 2기가 섬으로 들어왔고, 주민들의 기대도 높았다. ‘탈원전’을 앞세운 문재인 정부가 들어서면서 가파도의 위상은 더욱 올라갔다. 문재인 정부는 가파도의 재생에너지 비중이 33%라며 ‘탄소 중립’의 모범 사례로 수차례 소개했다.

10여 년이 지났다. 가파도는 에너지자립에 어느 정도 다가갔을까. 13일 가파도에서 만난 주민들은 “섬을 실험 대상으로 삼고 아무도 책임지지 않는다”며 목소리를 높였다. 한때 에너지 자립의 상징과도 같았던 풍력 발전기가 설치된 자리는 휑하니 비어 있었다.

현재 가파도가 확보하는 재생에너지는 태양광 패널에서 얻을 수 있는 하루 최대 156㎾h가 전부다. 가파도에서 소비하는 전력(1일 5333㎾h)의 2.9% 수준이다. 지난 10년간 에너지자립은 뒷걸음질 친 셈이다. 이날 가파도에선 디젤 발전기 가동 소리가 요란했다.

풍력발전기는 달랑 5년 작동, 태양광 패널은 노후화

가파도 입구 초입의 ‘친환경 명품섬’ 비석이 보여주듯 13년 전 가파도는 에너지자립섬으로 야심차게 출발했지만 지금은 노후화된 태양광 패널과 풍력발전기 옛터 흔적만 남았다.

“할 거면 제대로 했어야지, 이젠 실패 섬인데….”

13일 만난 가파도 주민 이모(78)씨는 퉁명스럽게 말했다. 13년 전 가파도 에너지자립섬 만들기 사업에 대해 물은 참이었다. 이씨는 당시 노인회장으로 가파도주민협의회에 참여했다. 그는 “에너지 자립 못 하는 섬으로 낙인 찍혀 재시도조차 없다”며 “주민들을 실험대상으로 삼은 것”이라고 말했다.

가파도가 에너지자립섬(카본프리 아일랜드·CFI) 최초 모델로 선정된 것은 2011년이다. 이듬해부터 4년간 146억원이 투입됐다. 2030년 탄소중립을 목표로 풍력발전기 500㎾(250㎾급 2대)와 태양광 패널 174㎾(3㎾급 48가구)가 설치됐다. 주민 1인당 5800만원의 예산이 투입된 셈이었다.

마라도 국내 최대 태양광 시스템도 실패

가파도 입구 초입의 ‘친환경 명품섬’ 비석이 보여주듯 13년 전 가파도는 에너지자립섬으로 야심차게 출발했지만 지금은 노후화된 태양광 패널과 풍력발전기 옛터 흔적만 남았다.

지금 가파도에서 이 사업의 흔적은 별로 남아있지 않다. 선착장에서 맞아주는 ‘친환경 명품섬 가파도’ 비석과 민가 지붕에 설치된 소형 태양광 패널 정도 뿐이다. 선착장을 지나 마을로 들어서자 태양광 패널을 설치한 가정집을 심심찮게 볼 수 있었다. 70가구 중 51가구였다. 한 주민은 “설치한 지 10년이 넘었는데 대부분 보조금을 지원받아 설치했다”고 말했다. 당시 CFI사업 일환으로 도청에서 48가구에 1200만원 상당의 가정용 태양광 패널을 도 부담 90%, 자부담 10%로 제공했다고 한다. 덕분에 여기서 나오는 전력으로 전기요금을 일부 아낄 수 있다고 했다. 3가구는 자비로 설치했다고 한다.

주민들은 그러나 “태풍이 불어 (패널이) 날아가거나 고장 나면 속수무책”이라고 입을 모았다. 관리가 안 돼 노후화된 곳이 많았고 작동하지 않는 곳도 있었다. 고장 난 패널을 열흘 넘게 방치하고 있다는 이모(63)씨도 “5년에 한 번이라도 관리를 해줘야 하는데 언제 수리하러 올지 모르겠다”며 “지원금만 주고 끝나면 뭐하나. 10년 지나면 교체해준다고 했는데 말뿐”이라고 했다.

가파도보다 일찍이 태양광발전시설을 들인 마라도에도 태양광모듈 형체만 덩그러니 남아 있다. 신수민 기자

태양광은 그나마 낫다. 풍력발전기 2대는 섬 주민들에겐 수년간 ‘계륵’만도 못했다. 5년 여 작동하다 멈추었고 그대로 방치됐다가 최근에야 철거됐다. 풍력 발전기가 있던 자리에서 300m 떨어진 곳에서 식당을 운영하는 김모(72)씨는 “발전기 소리가 여기까지 들렸는데 너무 시끄러웠다”고 했다. 이어 이렇게 말했다. “가파도의 짠물(해수)에 (발전기가) 오래 갔겠어요? 지금 그 땅은 도나리(제주도 사투리로 ‘다시 싹이 나다’)가 안 돼서 농사도 불가능하다고 하더이다.”

주민들은 당국의 지속 의지도 보이지 않았다고 말한다. 가파리 전 이장 김동옥씨는 “다시 새로 하겠다고 말만 하고 몇 년째 감감무소식”이라며 “가파도를 한번 잘 만들어보겠다고 뜻있는 사람끼리 이리 뛰고 저리 뛰고 다녀도 막상 설명회에 가면 정책 실무자는 안 보였다. 우리만큼이나 할 마음이 있었는지 되묻고 싶다”고 했다. 그는 “일시적 보여주기에 그쳤다”고 분통을 터뜨렸다.

이처럼 에너지자립의 꿈이 제대로 날개를 펴지 못하는 데 대해 전문가들은 사업 설계부터 치밀하지 못했다고 지적한다. 가파도의 CFI 사업 초기부터 지켜봐 온 김동주 에너지기후정책연구소연구위원은 “풍력 발전기는 인도산, 배터리는 일본산, 다른 부품은 중국산 등 부품별로 산지가 달랐고 조합 자체가 안 돼 작동이 안 됐다”며 “오히려 수리·보완에 예산, 시간이 더 들었다”고 했다.

에너지 저장 문제도 있다. 김 연구위원은 “햇볕이 많이 비치는 날은 태양광 발전량이 100%에 달할 정도지만, 비오는 날은 10%도 안 된다”며 “발생 전력을 비축해둘 에너지저장장치(ESS)가 있다면 사정이 훨씬 나아졌을 것”이라고 말했다. 사정이 이렇다 보니 태양광 발전량이 수요를 초과하면 잉여전력을 버리기도 한다.

가파도 입구 초입의 ‘친환경 명품섬’ 비석. 신수민 기자

이런 이유로 가파도는 다시 디젤 발전기에 의존하게 됐다. 태양광 발전은 그럭저럭 유지되나 풍력발전 부분이 사라진 데다 발전 수요도 늘었다. 카페사장 문모(52)씨는 “10년 전 1200명, 지금은 120명으로 주민이 대폭 줄었지만, 관광지가 되면서 그때보다 전력소비량은 대폭 늘었다”고 말했다. 그 사이 재생에너지 비중은 33%에서 2.9%가 됐다.

가파도만의 눈물은 아니다. 가파도 인근의 국토 최남단 마라도에서는 이미 2006년 국내 최대 규모의 150㎾급 태양광발전시스템이 가동됐다. 사업비만 26억8100만원을 들여 마라도 48가구와 관광객 증가로 급증한 전력 수요를 충당한다는 계획이었다. 하지만, 이곳의 태양광 시설도 지금은 껍데기만 남았다. 가파도처럼 현실을 충분히 고려치 않고 성급히 추진한 탓이다. 14일 마라도에서 만난 고모(74)씨는 “한 3~4년 작동하다가 효율이 떨어지더니 무용지물이 됐다”고 말했다. 태양광 시설이 있던 부지에는 지난 5월부터 내연 발전소 건물 증축을 위해 공사에 들어갔다.

“LNG 등 뒷받침돼야 재생에너지도 탄력”

전문가들은 “가파도와 마라도의 실패가 가파도·마라도만으로 끝나지 않고 반복된다는 것이 문제”라고 지적한다. 제주도에서는 재생에너지의 초과 공급 때문에 발전 설비를 강제로 접속 차단하는 사례도 빈번하다.

전력거래소에 따르면 제주 지역의 전력 출력 차단횟수는 2018년 15회에서 2023년에는 181회에 달했다. 지난해는 사정이 조금 나았지만, 83회였다. 여름이 끼어 있는 2분기에 절반가량을 차지했는데, 가파도처럼 송전망이나 ESS의 한계 때문이다. 전국 태양광 시설의 40%가 집중된 호남도 사정은 비슷하다. 전영환 홍익대 교수는 지난해 환경부 장관 후보자인 김성환 의원이 주재한 토론회에서 “(태양광 시설의) 급격한 증가로 인해 수도권으로 향하는 송전망이 포화됐다”고 지적했다. 재생에너지 시설을 더 짓는다 해도 이를 제대로 활용할 수 없는 게 현실이다.

이런 상황에서 제주시는 지난해 서귀포에 마라도 면적의 2.7배 규모로 추진되는 제주 최대 규모 태양광 발전 시설을 추가로 허가해 논란이 일기도 했다. 가시리에도 마라도의 1.5배 면적의 태양광 패널 설치가 완료된 상태다.

유승훈 서울과기대 에너지공학과 교수는 “CFI 사업은 전기가 남을 때 해소할 방안, 전기가 부족할 때 공급할 방안을 마련하지 않으면 성공하기 어렵다”고 지적했다. 그는 “재생에너지를 확대하더라도 날씨 등의 영향에도 안정적 전력 공급을 위한 LNG 발전소 등을 활용해야 한다. 또한 출력 제한으로 인한 사업자의 피해를 최소화하는 정책도 마련되어야 재생에너지 사업이 탄력을 받을 수 있다”고 말했다. 김동주 위원은 “정부에서 ‘RE100’을 강력하게 추진하고 있는데, 이대로면 제2의 가파도가 나올 것”이라며 “한 군데라도 제대로 만들어야 한다. 제주도에서 에너지 자립 성공 모델을 제대로 만들어냈을 때 RE100도 힘을 받지 않겠냐”고 말했다.

울산 등 100여곳에 해상풍력 추진…어민들 “어획량 감소” 반발

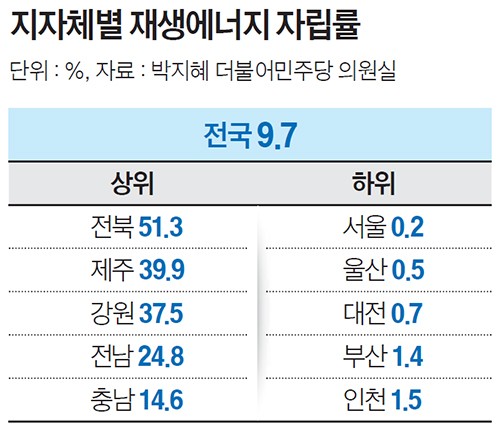

우리나라의 재생에너지 발전량은 전체 전력 소비량의 9.7%(2024년 기준)이다. 30%대를 넘나드는 유럽 국가들과 비교하면 아직 걸음마 수준이다.

한국전력공사가 박지혜 더불어민주당 의원실에 제출한 자료에 따르면, 지난해 소비한 전력량 54만9821GWh 가운데 재생에너지 발전량은 5만3297GWh였다.

지역별로 재생에너지 자립률(전체 전력 소비량에서 재생에너지 발전량이 차지하는 비율)이 가장 높은 지역은 전북으로 51.3%였다. 제주(39.9%)와 강원(37.5%), 전남(24.8%)이 뒤를 이었다. 호남의 경우 전력망 문제까지 겹치면서 장차 전력 생산을 중단할 정도로 잉여 전기가 생산될 수 있다는 전망까지 나올 정도다. 이 때문에 정부가 추진 중인 RE100 산업단지의 유치전에서 호남이 유력 후보로 꼽히고 있다. 반면 수도권은 전체 전력의 40%를 소비하지만, 재생에너지 자립률은 1.9%였다.

이런 가운데 정부는 울산(6GW), 전남 영광(3.2GW), 고흥(1GW) 등 전국 100여 곳에서 34GW 규모 해상풍력 사업을 추진 중이다. 신고리 원자력발전소 34기 규모와 맞먹는 수준이라는 게 정부 측 설명이다.

다만, 재생에너지 시설 유치에 대한 지역 주민들의 반대도 만만치 않다. 지난 11일 전남 고흥군 어민들은 1.5t짜리 어선 5척을 화물차에 싣고 서울 서초구 과천대로 남태령 인근에서 반대 시위를 벌였다. 이들은 “해상풍력 건설과 발전기 가동 시 발생하는 소음과 진동으로 인해 회유성 어류가 차단되고, 부유물 발생으로 김 양식어업 등이 큰 타격을 입게 된다”고 주장했다.

이태의 에너지경제연구원 연구위원은 “지자체 이익, 주민 대표성 등을 고려해 얼마큼 실효성 있게 중재를 할 수 있냐가 중앙 거버넌스의 역할이 될 것”이라 했다. 전형준 더나은소통 대표는 “일시적 보상보다 지분투자 형식 등 수용성을 높일 수도 있다”고 말했다.

댓글목록 0