[경제] KENTECH-국제공동연구팀, 엽록소 구성 비밀 최초 규명

-

3회 연결

본문

한국에너지공과대학교(KENTECH, 박진호 총장직무대행)의 김희태 교수 연구팀은 일본(국립기초생물학연구소, 국립분자과학연구소, 니혼대, 도쿄대, 교토대), 오스트리아(공급망연구소), 칠레(탈카대)로 구성된 국제공동연구팀과 함께 녹색 식물, 녹조류, 남세균 등의 광합성을 담당하는 엽록소 구성 및 위치에 숨겨진 비밀을 최초로 규명한 연구 성과를 12일 발표했다.

(좌) 대표교신저자 KENTECH 김희태 교수, (우) 광합성 에너지전달 네트워크 개념 그림

우리가 주변에서 흔히 보는 녹색 식물에는 빛을 효과적으로 흡수하는 집광안테나복합체 (LHCII)가 있다. 광합성에 중요한 역할을 하는 광계 (Photosystem) I과 광계II에는 엽록소a만 있는 반면, 집광안테나복합체에서는 특별히 엽록소b도 함께 에너지 전달을 매개하는 것이 특징이다.

지금까지 선행 연구들을 통해 이 두 가지 엽록소들 각각의 물리적, 생화학적 특성이 밝혀져 왔다. 그러나 자연계의 광계II-집광안테나복합체에서 엽록소a와 엽록소b는 왜 지금과 같은 비율과 위치로 존재하는지 등 집광안테나복합체에 두 가지 엽록소가 존재하는 것의 근본적인 이유에 대해서는 진화적인 비밀로 남아있었다.

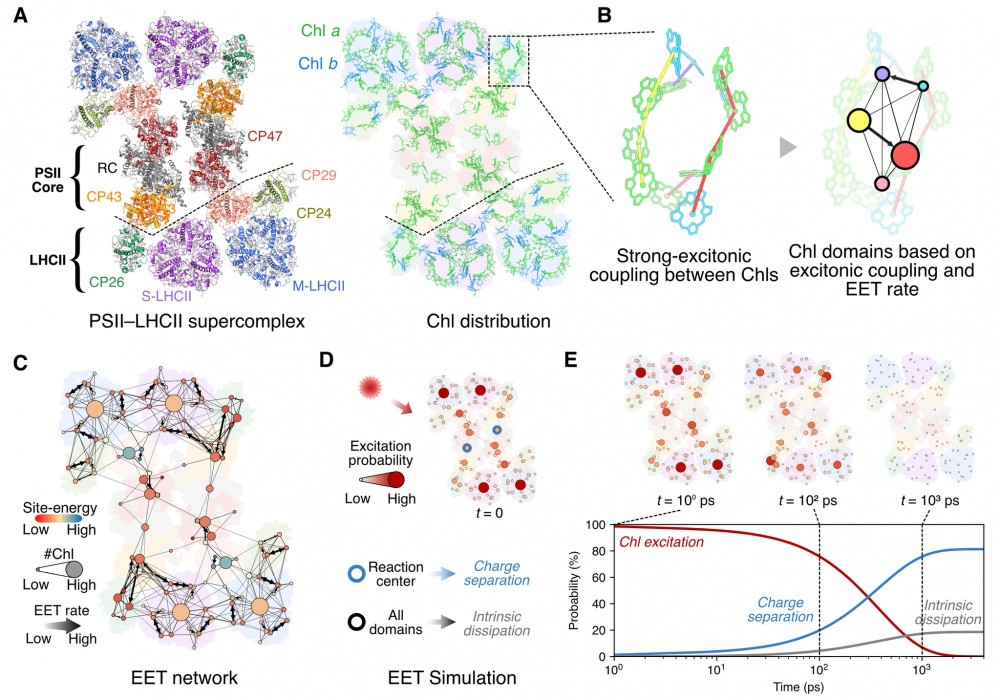

연구팀은 광계II-집광안테나복합체 분자구조를 바탕으로 엽록소a와 엽록소b의 기능을 구현한 에너지 전달 네트워크를 구축하여, 광계II가 두 가지 서로 다른 엽록소의 집단 작용으로 인해 준수한 효율로 광합성을 수행하고 강한 땡볕과 같은 가혹조건에서 스스로를 보호하는 능력도 모두 발휘할 수 있음을 밝혔다.

광계II-집광안테나복합체를 네트워크 구조로 구축하고 엽록소 사이의 에너지 전달 기작을 분석한 연구 모식도. 시간에 따라 태양에서 흡수한 빛이 광합성을 통해 식물이 사용 가능한 에너지로 전환되는 과정을 분석한다.

연구팀은 총 8년에 걸쳐 엽록소 사이의 에너지 전달률을 수치화하고 광계II를 네트워크 구조로 구축한 뒤, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 자연 상태의 식물과 다양한 가상 식물 시나리오를 비교 분석하여, 자연계에 존재하는 식물이 가장 효과적이면서도 안전한 형태의 엽록소를 구성하고 있음을 밝혔다.

본 연구는 엽록소a와 엽록소b가 광계II-집광안테나복합체내에서 왜 지금과 같이 존재하게 되었는지를 이해할 수 있는 방법론을 처음으로 제시했으며, 이를 바탕으로 녹색 식물 등이 진화적인 선호로 인해 현재와 같이 발달해 왔을 수 있음을 밝혔다.

KENTECH 김희태 교수는 “이번 연구는 코로나 시기를 겪으며 시작해 8년여의 기간 동안 4개국의 연구기관이 온라인 협업으로만 진행한 프로젝트였다. 네트워크과학, 생물학, 통계물리학 등 다학제 연구진이 모여 새로운 연구 방법론을 개척하고, 식물 등 광계II를 활용하는 광합성 생물의 진화적 비밀을 밝혀냈다. 네트워크과학을 생물학 영역에서 다뤄지던 광합성 에너지 전달 연구에 적용하여, 새로운 연구 방향을 열었다는 의미가 크다”고 말했다.

니혼대 김은철 교수는 “이번 연구는 지금까지 시도된 적 없는 융합적 접근을 통해 광합성 시스템의 비밀을 밝혀낸 성과이다. 네트워크과학과의 융합은 광합성 시스템과 같이 복잡하고 정교한 시스템을 이해하는 데 효과적인 해결책이 될 수 있음을 보여주었으며, 본 연구는 광합성 연구에 있어 새로운 방향성과 가능성을 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다”며 “현재 한국에서는 ‘인공’ 광합성에 대한 연구는 활발히 이루어지고 있지만, ‘자연’의 광합성에 대한 기초연구는 아직 미비한 상황이다. 본 연구와 앞으로 이어질 국제공동연구가 한국의 광합성 연구 기반을 강화하고, 학문적 발전에 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘사이언스 어드밴스드(Science Advanced)’ 온라인판에 2025년 5월 9일자로 게재됐다. (논문 제목: Network analysis with quantum dynamics clarifies why photosystem II exploits both chlorophyll a and b)

본 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 우수신진연구자 지원사업(No. NRF-2022R1C1C1005856) 등의 지원으로 수행됐다.

댓글목록 0