[경제] 한국 ‘서비스’ 왜 이러나…노동생산성 20년째 ‘제조업 40%’

-

3회 연결

본문

질적 개선 없는 서비스업

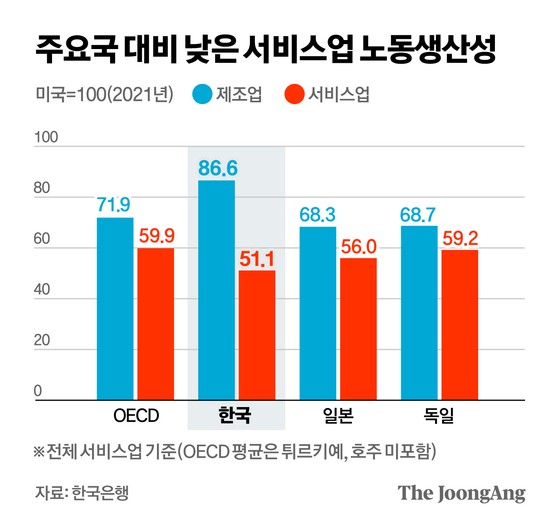

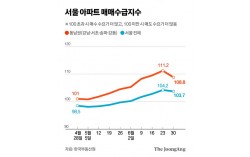

국내 서비스 산업의 생산성이 코로나19 팬데믹 이후 더욱 악화한 것으로 나타났다. 제조업 중심 국가인 일본·독일에 비해서도 유독 서비스 부문의 생산성이 낮았다.

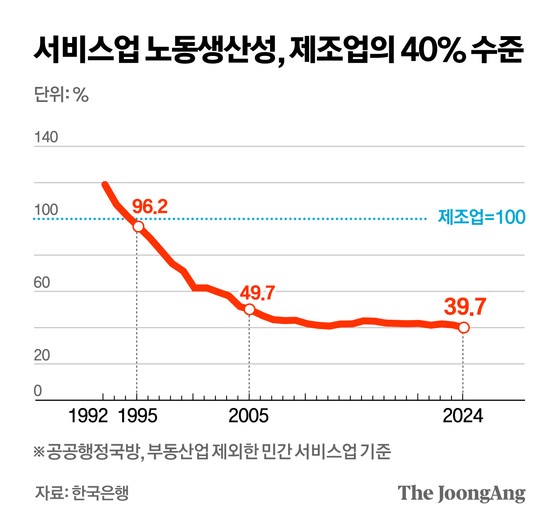

3일 한국은행 ‘서비스 산업의 생산성 평가 및 정책적 대응 방향’ 보고서에 따르면 정보통신업·도소매업 등 국내 민간 서비스 산업의 1인당 노동생산성은 지난해 기준 제조업의 39.7%에 불과하다. 2005년 이후 20여년간 제조업 생산성의 40% 수준에 머물러 있다. 양적으로는 지난해 기준 명목 국내총생산(GDP)의 44%, 취업자 수의 65%를 차지할 만큼 커졌지만, 질적 측면에서는 이를 뒷받침하지 못하고 있다는 의미다.

정근영 디자이너

2021년 기준 미국의 서비스업 생산성을 100으로 본다면 한국은 51.1로 절반 수준이다. 경제협력개발국가(OECD) 평균(59.9)보다 낮고, 독일(59.2)과 일본(56)에도 못 미친다.

특히 팬데믹 이후 미국은 고기술(high-tech) 서비스업 분야에서 스타트업 창업이 활발하게 이뤄지며 양질의 일자리가 늘었다. 반면 한국의 고부가가치 서비스업은 ‘반짝 성장’에 그쳤다. 팬데믹에 따른 비대면 수요 확대, 디지털 전환 등 영향으로 생산성이 급등했다가 2022년 이후 하락 전환했다. 서비스업의 성장 기여도는 팬데믹 이전(2014~2019년) 1.7%포인트에서 이후(2020~2024년) 1.1%포인트로 0.6%포인트 하락했다.

연구진은 국내 서비스 산업이 오랜 기간 제조업의 생산과 수출을 지원하는 보완적 역할에 그치면서 독립적인 수요 기반을 만들지 못한 게 생산성 저하의 원인 중 하나라고 짚었다. 그간 한국은 서비스가 부가가치를 창출하는 ‘산업’이라기보다 공공재나 무상 제공 활동이라 생각해왔다. 그 결과 민간 자본의 서비스업의 투자율은 2000년 26%에서 2022년 18%로 하락했다.

정근영 디자이너

특히 금융·보험, 정보·통신 등은 고부가가치 서비스산업임에도 내수 의존도가 지나치게 높다. 지식서비스업의 경우 2021년 기준 총매출의 약 98%가 내수에 집중돼 있고, 해외 진출 경험이 있는 기업 비중도 2.2%에 불과하다. 2020년 이후 인구 감소로 국내 수요가 줄고 있는 데다, 구글·애플 등 글로벌 빅테크와의 경쟁이 심화하면서 서비스 산업 침체가 가속할 수 있다는 우려가 나온다.

연구진은 고부가가치 서비스업을 제조업과 융합하면 수출 경쟁력을 확대할 수 있다고 제언했다. 예를 들면 반도체·배터리 등 고도화된 제조 역량을 디지털 기술과 결합해 인공지능(AI)·데이터 기반의 산업서비스로 전환해 수출하는 식이다. 이를 위해선 제조·서비스 융합을 포괄하는 산업정책의 상위 법적 기반 마련이 필요하다. 정선영 한은 거시분석팀 차장은 “현재 입법 추진 중인 서비스산업발전기본법 등을 통해 부처 간 정책 충돌을 조정하고, 융합을 저해하는 규제를 과감하게 완화해야 한다”고 말했다.

한편 음식·숙박업, 도·소매업 등 저부가가치 서비스산업은 생계형 자영업자들의 진입과 퇴출이 반복되는 ‘회전문식 경쟁’ 속에서 영세성이 고착화하고 있다. 지난해 자영업자의 60%가 저부가서비스에 종사하고 있고, 이 중 73%가 영세 자영업자(1인 영업)다. 정 차장은 “중소기업의 법인화·직영 프랜차이즈 확산 등을 통해 생계형·비자발적 자영업자들이 중견 이상 규모의 기업 일자리로 이동하도록 유도해야 한다”고 했다.

댓글목록 0