[라이프] "칼로 베는 느낌"…명의가 콕 집은 고관절 환자 특징 [Health&]

-

7회 연결

본문

고관절 질환, 진단 쉽지 않아

문제 조기 발견 위해 세심한 관찰

환자 뼈에 맞는 인공관절 찾아 수술

한국인 맞춤 고관절 모양 연구·제작

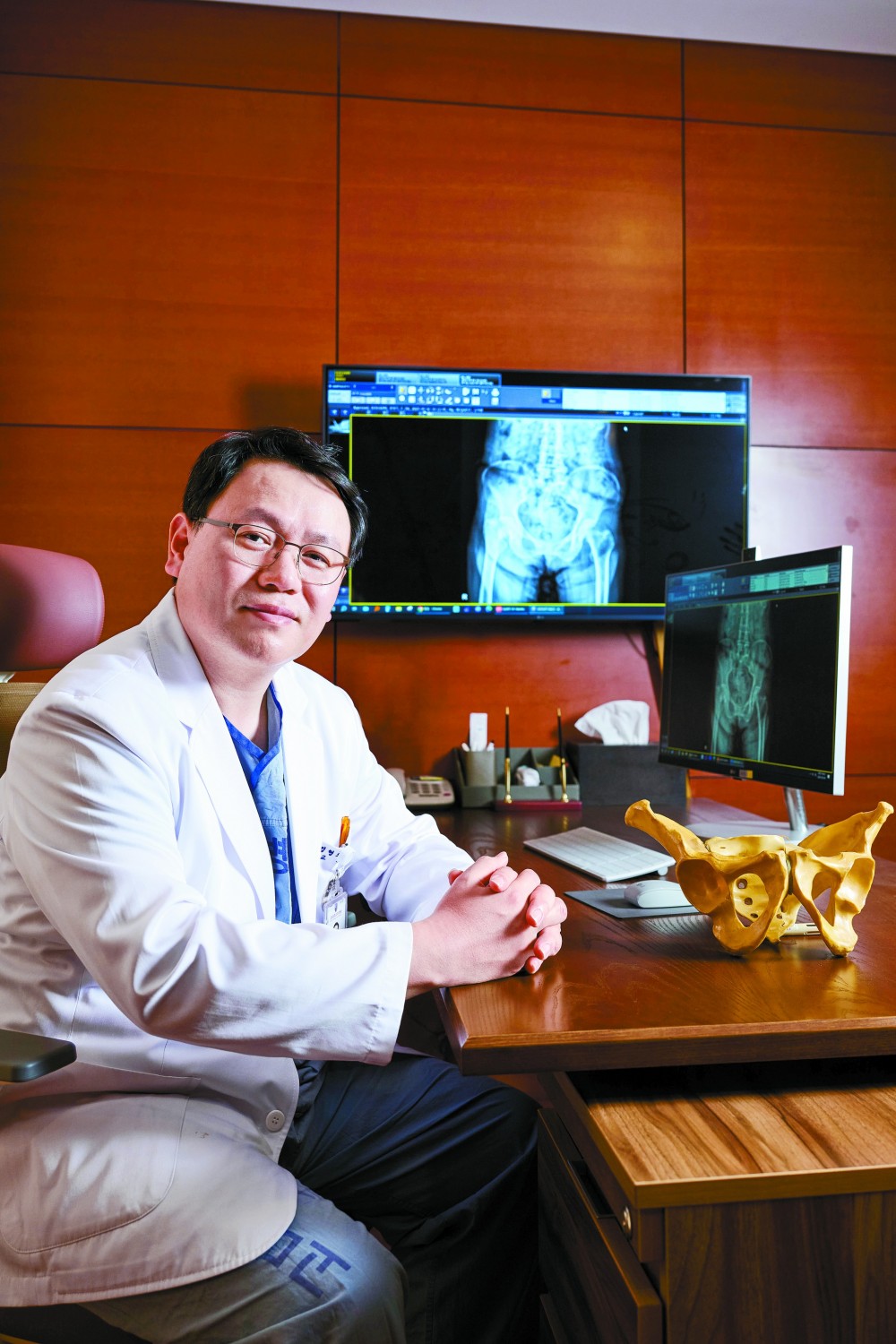

김상민 고대구로병원 정형외과 교수는 “경험이 쌓이고 다양한 중증 질환을 겪다 보니 이전보다 더 신중하게 환자의 증상에 귀를 기울이게 됐다”고 설명했다. 인성욱 객원기자

“여기 어디쯤인데….”

환자의 손끝이 가리키는 곳은 애매하다. 허리와 골반, 허벅지 주변을 맴돌지만 명확하게 아픈 곳을 짚어내지는 못한다. 고관절 문제로 병원을 찾는 이들의 공통적인 모습이다. 고관절은 몸속 깊은 곳에 위치해 통증의 위치를 특정하기가 어렵다. 연골·인대·관절막 등 주변 조직에서 나타날 수 있는 질환만 해도 수십, 수백 가지에 신경·혈관 등과 관련한 중증 질환도 여럿이다. 그만큼 진단도 쉽지 않다.

김상민 고대구로병원 정형외과 교수는 환자의 말과 행동에 담긴 단서로 증상의 실체를 파헤친다. “쑤신다”는 관절통의 표현이고 “불타는 느낌” “칼로 베는 것 같다”고 하면 신경통일 가능성이 크다. “자세와 상관없이 계속 저리고 아프다”고 이야기하면 혈관통을 의심할 수 있다. 환자가 미처 말로 표현하지 못한 부분은 걸음걸이로 대신 읽어낸다. “고관절은 손상 속도가 매우 빨라요. 진단이 늦어지면 수술이 까다로워지고 회복률도 떨어집니다.” 그가 환자의 말 한마디, 몸짓 하나도 놓치지 않으려 애쓰는 이유다.

김 교수는 고관절 분야 명의다. 올해 2 월에는 대한의학회 정기총회에서 보건복지부 장관 표창도 받았다. 국내 193개 회원 학회 중 학문적 성과가 뛰어난 인물에게 주어지는 상이다. 이런 그를 두고 대한정형외과학회는 ‘학술·임상 모두에서 뛰어난 성과를 인정받는 전문가’라고 평가한다.

김 교수가 주력하는 고관절은 인체에서 가장 큰 관절로 골반과 다리가 만나는 자리에 있다. 앉기·서기·걷기 등 기본적인 움직임에 관여하며 이상이 생기면 일상생활 전반에 지장을 준다. 자칫하면 거동이 어려워져 누운 상태로 대소변을 해결해야 할 수도 있다. 김 교수는 “현재 몸담은 곳이 상급종합병원이다 보니 중증 환자가 많이 찾아온다”며 “이들이 적절한 시기에 치료를 받을 수 있도록 더욱 신중하게 진료에 임한다”고 했다.

“사소한 검사라도 충분히 설명”

환자를 살피는 일은 진료실 문이 열리는 순간부터 시작된다. 발끝이 안쪽으로 모이는 안짱걸음을 하는지, 다리를 절뚝거리는지, 보폭이 지나치게 좁거나 넓진 않은지, 허리를 굽힌 채 들어오지는 않는지 등 걸음걸이와 자세부터 눈여겨본다. 이후 환자의 말 속에서 단서를 포착, 질문을 이어가며 의심 질환의 범위를 좁히고 관련 검사를 통해 진단의 정확도를 높인다. 김 교수가 말하는 ‘좋은 의사’는 단지 병을 제대로 맞히는 데서 그치지 않는다.

“환자가 본인의 상태를 충분히 이해할 수 있게 도와줘야 합니다. 어떤 병이 의심되고, 어떤 검사가 필요한지 그 이유와 의미를 자세하게 설명해야 환자의 불안을 줄일 수 있어요. 아무리 사소한 검사라도 마찬가지입니다. 또 모든 치료 과정에 의사가 함께한다는 믿음도 줄 수 있어야 합니다. 의사의 설명과 격려, 그리고 그 과정에서 쌓인 신뢰는 생각보다 환자에게 큰 힘이 됩니다.”

환자 치료 위해 전국 수소문하기도

고관절은 문제가 생길 경우 수술을 받는 빈도가 높다. 손상된 부위를 인공물로 대체해 운동 기능을 보존하고 통증을 감소시키는 인공관절 치환술이다. 이 과정에서 중요한 건 환자에게 적합한 인공관절의 사용이다. 뼈에 삽입하는 인공관절이 환자의 뼈와 맞지 않으면 최적화된 수술 결과를 얻기 어려워서다. 관절이 빠지는 탈구 등의 부작용도 생길 수 있다.

김 교수가 전국을 수소문하며 인공관절을 찾는 것도 이런 이유에서다. 길을 걷다 돌에 걸려 넘어져 응급실을 찾은 60대 환자를 만났을 때였다. 검사 결과는 우측 고관절 골절. 자세히 들여다볼수록 상황은 복잡했다. 어릴 적 소아마비를 앓았던 환자의 뼈는 또래보다 작고 약했다. 인공관절 수술이 필요했지만, 일반적인 제품은 환자의 뼈에 적합하지 않았다.

김 교수는 전국 곳곳의 업체를 뒤졌고 각 제품의 설계도를 환자의 X선 사진에 하나하나 대보며 맞는 인공관절을 겨우 찾아냈다. 수술은 성공적으로 마무리됐고 두 달간의 침상 재활과 걷기, 자전거 타기 등의 훈련을 거쳐 환자는 문제없이 걸을 수 있게 됐다. 그는 “현재는 일터로 돌아가 사회생활을 열심히 하고 계신다”며 “이런 환자들의 모습을 볼 때면 의사로서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.

환자 맞춤 치료에 집중해 온 김 교수는 한국인 체형에 맞는 인공관절 개발에도 참여했다. 그는 “해외에서 들여오는 인공관절은 서양인을 대상으로 제작돼 관절이 길고 크기도 더 크다”며 “한국인에게 적합한 고관절 모양을 만들려 5년간 매진했고 최근 제작을 마쳤다”고 설명했다.

김 교수의 활동은 여기서 그치지 않는다. 건강보험심사평가원의 비상근 전문 자문위원으로도 활동하며 고관절 질환자들이 적절한 치료를 받고 있는지도 살핀다. “많은 이가 고관절에 이상이 생기면 다시는 걷지 못할 거라며 예단하고 쉽게 좌절합니다. 하지만 제때 치료를 잘 받으면 일상으로 돌아가 건강하게 지낼 수 있어요. 겁먹지 말고 문제가 생기면 병원을 찾길 바랍니다.”

댓글목록 0