[경제] 기업 2.4만개, 연구인력 50만명…장강 'AI제국'의 문명대혁…

-

3회 연결

본문

평화오디세이 2025-중국 AI 굴기 현장 리포트

상하이도시계획전시관을 찾은 평화 오디세이 참가자들이 황푸강이 휘감은 푸동지구의 급격한 발전상을 둘러보고 있다. 푸동의 개발이 포화에 이르자 상하이의 도시 확장은 전역으로 확산하고 있다. 특히 항저우와 함께 AI 도시로 변모하며 장강삼각주 발전을 견인 중이다. 장진영 기자

중국의 변신은 놀랍고 경이로웠다. 상전벽해, 천지개벽이란 용어로도 다 묘사할 수 없는 대역사(大役事), 서양풍 마천루와 초현대식 건물에서 일어나는 현란한 혁명의 제조를 어찌 필설로 다 담으랴. 상하이(上海)를 품은 양쯔강과 항저우(杭州)를 낀 첸탕강이 만나는 장강(長江)삼각주에는 ‘문명대혁명’의 아우성이 가득하다. 첨단과학인재, 꿈에 부푼 청년군단, 벤처기업인, 글로벌 기업, 이들을 후원하는 금융기관과 당(黨) 지도부가 함께 부르는 혼신의 열창 주제는 ‘문명 혁명’이다. 도처에 ‘문명’ 깃발이 나부낀다.

‘문화혁명’이 20세기 중국 인민의 가슴을 지배했다면, 문명혁명은 과학기술 패권을 향한 포효다. 장강삼각주의 중심인 장강과학성(첨단 산업기술 단지)은 이미 2050년 로드맵을 착착 실행하고 있다. 연구인력 50만 명, 이중 해외 유학인력 20만 명이 2만4000개 입주기업에서 중국 인공지능(AI) 굴기의 칼을 갈고 있으며, 인큐베이터에서 배양 중인 2580개 벤처가 유니콘 열망을 키운다. 목표는 명료하다, AI 패권. 미국 서부의 ‘실리콘제국’을 제압할 동양의 ‘AI신제국’이 그 무서운 성채(城砦)를 드러냈다.

[중국 AI산업 상전벽해] #장강과학성, 과학기술 로드맵 실행 #아프리카 원주민과 통하는 AI도 개발 #기업 2.4만개 뛰어, 연구인력 50만명 #[한국, AI 강국 되려면] #반도체 강한 한국, AI 응용 노려야 #대만·일본 등과 연합, 니치동맹 중요 #도전정신 깨우는 기업가적 국가 돼야

커제의 눈물, 비장한 각오 자극

2017년 5월 바둑황제 커제(柯洁)가 알파고와 대국에서 3연패 끝에 눈물을 닦아낼 때 중국 인민들도 통한의 눈물을 흘렸다. 그 눈물은 AI제국을 향한 대장정의 비장한 각오를 자극했다. 불과 8년 만에 AI신제국의 위용을 갖춘 것이다. 반면, 한국은 알파고를 헷갈리게 만든 이세돌의 묘수(妙手)에 열광했다. 그 결과는 두렵고 무섭다. 거인 중국은 멀찌감치 달아났고, 몸집 작은 한국은 추격자로 밀려났다. 중국은 1300만 명에 달하는 대졸자가 AI첨단기지로 달려가는데 한국은 대학생 고작 40만 명, 그것도 의대와 법대에 몰린다. 이러니 어찌 문명 전투에서 살아남을까. 수도권에 집중된 AI기업과 인력은 장강삼각주의 50분의 1에도 미치지 못하고, 국가의 정책과 지원은 여전히 규제중심, 구멍가게 수준이다. 대오각성을 다같이 외칠 때다.

봉쇄의 역설, 자체 생태계 구축

AI와 반도체 패권을 지키려고 미국이 대중국 수출을 봉쇄한 지 5년이 지났다. 한국은 그 충격을 줄이려 몸부림을 치는 동안 중국은 자체 생태계를 구축하는 데에 매진했다. 중국의 대표 글로벌 기업인 화웨이(Huawei)는 고전 끝에 드디어 여유를 찾았다. AI 생태계 구축에 성공한 것이다. 칩 개발을 통해 엔비디아 의존에서 거의 벗어났으며, 자체 구동시스템인 어쎈드를 개발해 MS, 구글 체제와도 결별했다. 장강삼각주 서쪽에 신축한 롄추후(練秋湖) R&D 캠퍼스에는 청년 3만 명이 밤낮없이 일한다. 평균 나이 31.6세. AI는 물론 무선통신, 반도체, 컴퓨팅, 장비개발 등 AI 응용(AI+)의 광대한 영역을 결합하는 우수한 청년 두뇌집단의 놀이터다.

한국 AI벤처 선두주자 솔트룩스 이경일 대표의 첫마디는 ‘무섭다’였다. 무엇보다 AI산업 전체를 조망하는 총체적 설계와 파운데이션(기초) 조성에 대한 기업가와 당 간부진의 굳건한 신념이 깔려있다. ‘당장은 쓸모없이 보여도 결국엔 유용하게 되는 것’, 장자(莊子)가 말한 무용지용(無用之用)이 봉쇄의 역설을 입증하는 현장이었다. 이 봉쇄의 역설 속엔 ‘위험 최소화’라는 자본주의의 약점을 돌파하는 사회주의적 시장개입 논리가 작동한다. AI혁명은 장강삼각주를 비롯해 베이징, 선전, 우한, 난징, 쑤저우, 광저우 등 중국 전역에서 진행되는 중이다. 국가, 기업, 청년군단이 뿜는 합일의 열창이 무섭다. 한국이 시장리스크 앞에서 걸음을 멈추는 것과는 달리, 중국은 리스크가 명백함에도 ‘간다’는 것. 평화 오디세이 방문단이 두려움을 공감할 때 청년 연구진들이 담소를 나누며 실험실로 돌아갔다. 롄추후 호수에 해가 뉘엿뉘엿 지는 시각이었다.

AI가 인간 눈, 입, 근육 제공

AI는 인류 생활의 한계를 돌파하는 신문명이다. 방문단은 AI가 인간의 눈과 입이 되고, 팔과 다리를 제공하는 현장을 목격했다. 안면인식의 선두주자 센스타임(Sensetime)은 14억 인구의 얼굴을 정확히 판별한다. 영상 신원 확인이 개인의 경제적, 사회적 행동을 허용하는 매개체다. 편의점과 카페에서 영상 확인으로 결재한다. 상점들은 구시대의 유물인 화폐를 취급하지 않는다. 센스타임이 만든 AI는 인류의 눈이다. 우주·항공·미사일은 물론 모든 움직이는 동체에 장착된다. 언어AI의 선구자 아이플라이텍(iFLYTEK)의 소프트웨어는 주요국 언어의 동시통역이 가능하고 휴대폰 화면에 번역문을 동시에 표출한다. 아프리카 원주민을 만나도 소통이 가능하다. 70억 인구의 입을 자처한다. 모든 인류의 말이 데이터로 비축된다.

받아쓰기 기능 등이 구현되는 음성인식 AI 기업 아이플라이텍의 스마트노트. 장진영 기자

항저우에 본부를 둔 브레인코(BrainCo)는 손발이 없는 장애인에게 천상의 선물을 제공했다. 첨단 스마트 의수와 의족이다. 뇌파 신호를 감지한 의수와 의족은 장애인의 의지대로 움직였다. 의수로 피아노를 연주했고, 의족으로 정상 걸음이 가능했다. 브레인코는 집에 갇힌 장애인을 세상으로 불러내 정상인과 섞이도록 하는 게 꿈이다. 이른바 AI+, 피지칼 AI로 불리는 응용 산업의 선두주자였다. 그것만이 아니었다.

딥로보틱스사 뒤뜰에는 2족, 4족 로봇이 뛰어놀았다. 인간의 힘든 노동과 정밀노동, 재난 구조를 대신하는 로봇 기술은 이미 세계 정상급에 올랐는데, 몇 달 전 베이징에선 로봇 마라톤대회가 개최되기도 했다. 중국형 챗GPT인 량원펑의 딥시크는 세계를 놀라게 했다. 항저우에 운집한 1만여 개 벤처기업 간 치열한 밀집 경쟁과 국가의 용의주도한 지원 정책이 낳은 항저우 모델의 총아였다. 판교모델, 혹은 강남모델? 한국의 모델은 어디에 있는가?

2025년 열하일기 된 평화 오디세이

이번 오디세이는 2025년 열하일기(熱河日記)가 됐다. 1780년 북학파의 거두 박지원은 건륭제 생일 축하 사절단에 끼었다. 가는 곳마다 신문물을 관찰했다. 성곽의 높이와 두께를 측량했고, 장터에 즐비한 마차 길이와 폭을 재고 제조 방법을 탐문했다. 만주족이라 얕봤던 청(淸) 문명은 학문의 나라 조선을 훨씬 능가했다. 평화 오디세이 방문단은 연일 머리를 맞대고 모색했다. ‘2025년 열하일기’의 가장 절박한 문제의식은 무엇이어야 하는가? 규모와 자금, 인재풀의 측면에서 중국의 과학굴기를 뛰어넘는 것은 어렵다는 사실을 인정해야 했다.

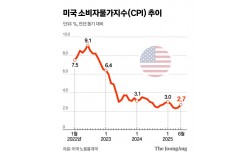

2024년 국가AI지수는 미국이 100, 중국은 54, 한국은 27 정도로 격차가 있다. ‘실리콘제국’에 대한 한국의 방책은 뛰어난 군마를 조달하는 갑마장(甲馬場)이 되는 것, 즉 고대역폭메모리(HBM)처럼 고집적 반도체의 제조국이 되는 것이다. 그렇다면, ‘장강AI신제국’에 대한 대응책은 AI+X, 즉 ‘피지컬 AI’(AI응용 제조업)와 문화 및 바이오와 결합한 ‘버티칼 AI’에 집중하는 것이 되어야 한다. 제조업과 문화강국인 한국은 이미 그런 조건을 갖췄다. 자율주행차, 가전, 휴대폰 같은 생활영역, 통신, 의료, 군사, 핵발전 등의 제조산업, 반도체와 칩 생산 등 AI필수 부품 생산에 AI를 접목 응용하는 길이 미래의 해법이라는 데에 방문단은 합의했다. 거기에 한국이 대만, 일본 등 미들파워와 연합해 제조와 응용의 단단한 ‘니치 동맹’을 만들어야 한다는 조건을 덧붙였다. 모처럼 마음이 가벼워졌다.

AI정치학: 국가, 자본, 14억 인구의 합작

미국의 ‘실리콘제국’이 자본주도의 작품이라 한다면, 중국의 ‘장강AI신제국’은 국가, 자본, 14억 인구가 결합해 만든 초유의 혁명이다. 14억 인구는 인재풀, 제품 수요, 데이터 공급의 총괄 원천이다. 국가는 정책설계와 지원을 책임지고, 기업은 정책실행자, 시장은 성패를 알려주는 심판자다. 당의 역할은 절대적이다. 큰 틀의 조정과 세부 영역별 경쟁 촉진이 결합된 이른바 혼합시장인데, 세계에서는 볼 수 없는 AI정치학이다. 핵심 당 간부들은 40일마다 열리는 AI학습과 토론회에 의무적으로 참가한다.

규제 천국인 한국이 ‘피지컬 AI강국’이 되려면 대체 어떤 AI정치학이 필요한가? 거대 이웃 국가에서 미증유의 혁명이 일어나고 있는데 그것에 필적하는 대안은 무엇인가? 도전과 실험정신을 일깨우는 기업가적 국가, 민간의 밀집 경쟁과 창의적 기업을 결합하는 방식은 어디에 있는가? 중국의 AI굴기는 분명 한국에 ‘기회의 창’을 열고 있지만, 정부, 기업, 시장, 인재의 21세기적 기획 없이는 ‘절망의 늪’이 될지 모른다. 오디세이는 그 기회의 창을 활짝 열어젖힐 집단지성을 찾아 나설 것이다. 아직 늦지 않았다.

송호근 한림대 석좌교수

댓글목록 0