[문화] 히딩크가 바꿔 놓은 2002 월드컵 한국 대표팀..."문화는 가변적"[BOOK]

-

3회 연결

본문

책표지

집단 본능

마이클 모리스 지음

전미영 옮김

부키

우리가 처음 접한 ‘부족(tribe)’ 개념은 역사 시간에 배운 부족 국가에서 왔을 것이다. 21세기 들어서는 용례가 좀 더 넓어졌다. 아메리카 원주민, 유대인, 아미시 같은 혈연 공동체뿐 아니라, 맥 유저, 게이머, 채식주의자 등 라이프스타일을 가리킬 때도 쓴다. 그러다 보니 미국에선 공화당, 민주당 지지자들도 부족으로 부르게 됐다. 처음에는 유머였을 텐데, 지금은 서로가 상대방을 진지하게 외국인으로 생각하는 데까지 발전했다. 한국도 예외는 아니다. 몇 년 전 강준만 교수는 대한민국을 부족 국가라고 부르기도 했다.

미국 컬럼비아 대학교의 심리학자 마이클 모리스(1964~)의 『집단 본능』은 공동체의 붕괴를 의미하기 시작한 단어, ‘부족’을 긍정적으로 이해하려는 시도이다. 원제는 ‘Tribal’. 모리스는 문화의 영향력과 의사 결정에 관한 200여 편의 논문을 발표했고 여러 학술상도 받았다. 놀랍게도 저서는 이 책 한 권이다. 2024년 파이낸셜 타임스의 '올해의 책'에 선정되었다.

2002년 월드컵 이탈리아전에서 승리를 거둔 히딩크 감독이 안정환과 설기현을 끌어안고 기쁨을 나누고 있는 모습. [중앙포토]

책을 펼친 한국 독자는 곧 묘한 느낌이 들 것이다. 2002년 한일 월드컵 당시 히딩크 감독과 한국 대표팀 이야기가 수십 페이지에 걸쳐 너무나 자세하게 다뤄지기 때문이다. 요점은 경험이 풍부한 히딩크가 한국 팀의 ‘문화적’ 약점을 파악했고 이를 개선할 책략들도 찾아냈다는 것이다. 선수들 사이의 존댓말을 금지하고, 신참과 고참이 같은 방을 쓰도록 했으며, “한국적인 습성이 슬며시 부활하지 않도록” 훈련을 해외에서 진행했다.

그 성과가 월드컵 4강이다. 문화는 영구 불변한 것이 아니라 의식적인 노력에 의해 단기간에 변화 가능하다는 것을 이처럼 극적으로 보여주는 예도 드물다. 문화의 가변성이 책의 가장 큰 주제이다. 부족 본능은 오히려 그 큰 서사에 포함되는 하위 주제로 보인다.

부족 본능은 세 가지로 이루어진다. 주위 사람이 하면 나도 따라하는 동료 본능, 평판을 중시하고 본보기가 되려는 영웅 본능, 선대로부터 전승된 것을 지키려는 조상 본능이다. 리콴유는 싱가포르를 부패 없는 항구로 만들기 위해 동료 본능을 활용했다. 옆 사람들이 뇌물을 안 주면, 자기도 안 주게 된다. 그리고 공무원도 뇌물 받기를 망설이게 된다. 부패는 문화에서 오지만, 문화는 또 이런 식으로 변화시킬 수 있는 것이다.

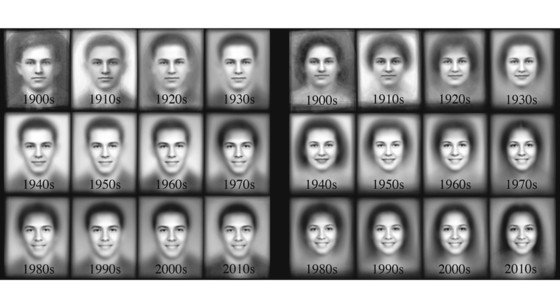

부족 본능이 역사적으로 자리잡은 실례로 저자는 사진기 앞에서 웃는 관습을 든다. 미국인 유전자에 새겨져 있는 문화 같지만 그들도 처음엔 굳은 표정의 동유럽인이나 아시아인과 다를 바 없었다. 변화는 20세기 초 카메라를 보급하기 위한 코닥의 캠페인에서 왔다. 사람들은 카메라 앞에서 웃는 사람을 점점 더 자주 목격하게 되었고, 거의 다 그렇게 하는 것처럼 여겨지자(우세 신호) 하나의 규범이 되었다. 저자는 미투 운동에도 비슷한 일이 일어났을 것으로 본다.

지은이는 미국인들이 카메라 앞에서 웃는 모습을 하게 된 데는 코닥의 캠페인이 영향을 미쳤다고 전하며, 이런 문화 변화를 미국 졸업앨범 사진의 표정이 바뀐 데서도 확인할 수 있다고 지적한다. [사진 부키]

저자가 하고 싶은 시사적인 말들은 마지막 8장, “오늘날의 극단적 분열과 갈등을 어떻게 극복할 것인가”에 몰려 있다. 저자는 먼저 인간의 본성인 부족 본능과 오도된 형태인 “독성 부족주의”를 구분한다. 독성 부족주의는 동료 본능이 낳은 괴물이다. 소셜 미디어는 정치 신념을 표현해 동료의 호응과 인정을 얻는 일을 아주 쉽게 만들었다. 그 결과는 온라인 커뮤니티마다 넘치는 당파성 거품이다.

저자는 정말 다른 정치 부족을 설득하려면 자기 부족의 어휘가 아닌 그들의 어휘를 사용해야 할 것이라고 충고한다. 그러나 이건 쉽지 않다. 우리는 당파성 속에서 동료가 되는 기쁨이 더 좋은 것이지 그들을 설득하는 데는 별 관심이 없다는 게 진실일 수도 있기 때문이다. 저자는 말한다. “나는 합리성이 우리 종의 강점이 아니라고 생각한다.” 부족 본능이라는 개념이 마음에 들지 않을 수도 있지만, 문제를 해결하려면 이를 무시할 수 없을 것이다.

읽다가 이런 느낌을 받았다. 미국은 집단보다 개인의 자유와 책임을 찬양해 왔던 것 아니었나. 오직 거기에 선이 있다고 믿어 왔던 것 아니었나. "어리석게 무리에게 맞추지 말라"고 경고했던 철학자 에머슨부터, 비겁한 마을을 등지는 서부극 '하이눈'에 이르기까지. 그런데 모두가 개인이 되기보다 부족에 속하려 하는 지금, 차라리 현실을 인정하고 얽힌 문제를 풀자는 책이 나왔다. 우리 상상 세계 속의 미국은 이런 식으로 떠나가는지 모른다.

댓글목록 0