[경제] "울산∙거제선 매일 1명 이상 산재 사고"…K조선 대체 왜 [중대재해 전수조사]

-

7회 연결

본문

#지난 5월 17일 전남 영암군 소재 HD현대삼호 조선소에서는 40대 하청 노동자 A씨가 건조 중인 선박 내부에서 개구부(맨홀)를 디뎠다가 2.5m 아래로 추락한 지 4일 만에 병원에서 숨졌다. 뚜껑이 고정되지 않도록 제작된 맨홀이 사고 원인으로 파악됐다.

#경북 포항시 현대제철 포항1공장에선 지난 3월 20대 하청 노동자 B씨가 전기로 이물질을 제거하는 작업을 하다가 10m 아래 고온의 슬래그 포트로 추락해 숨졌다. 지난달 전남 광양시 포스코 광양제철소에서도 공장 집진기 배관을 해체하던 하청 노동자 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 제철소 하청직으로 일해본 한 40대 남성은 중앙일보에 “제철소에는 한 발짝 헛디뎠다간 뜨거운 자재 위로 추락할 수 있는 곳이 많다”고 말했다.

한국의 주력 제조업인 조선·철강업도 산업재해가 잦다. 건설업처럼 고온·고소(2m 이상 높이) 작업이 많고, 쇳물·쇳덩이나 중장비를 다루는 작업이 상당한 데다 같은 작업장에 원청·하청·외주 노동자들이 섞여 일하니 안전수칙이나 인식의 차이가 크다. 인력 부족 탓에 한국어 소통이 어려운 외국인 노동자 비중도 높다.

차준홍 기자

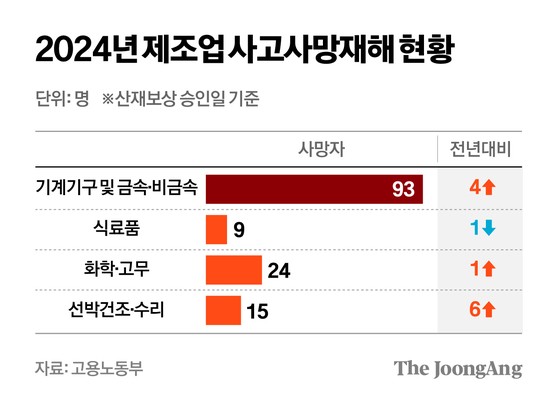

고용노동부의 ‘2024년 산업재해 현황’에 따르면 지난해 산재보상 승인을 받은 제조업 사고 사망자는 총 187명으로 건설업(328명)에 이어 두 번째로 많았다. 제조업 중에서는 철강업이 포함된 ‘기계기구·금속·비금속광물제품 제조업’이 93명으로 가장 많았고 이어 조선업(선박 건조 및 수리업)이 15명으로 그다음이었다. 특히 조선업의 재해율은 2.63%로, 전체 제조업 평균(0.8%)의 세 배를 웃돈다. 기계기구·금속·비금속광물제품 제조업(1.02%)도 높은 수준이다.

빠른 납기 내세운 조선업, 안전관리는 소홀

지난해 한국 조선업은 세계 2위(1098만 CGT 수주), 철강업은 6위(6350만t 생산)로 글로벌 시장을 선도하고 있지만, 안전 관리는 소홀하다는 지적이 나온다. 특히 한·미 관세 협상에 기여할 만큼 기술력을 인정받은 조선업에서 이제는 산재 위험을 낮추려는 투자가 필요하단 지적이다.

김경진 기자

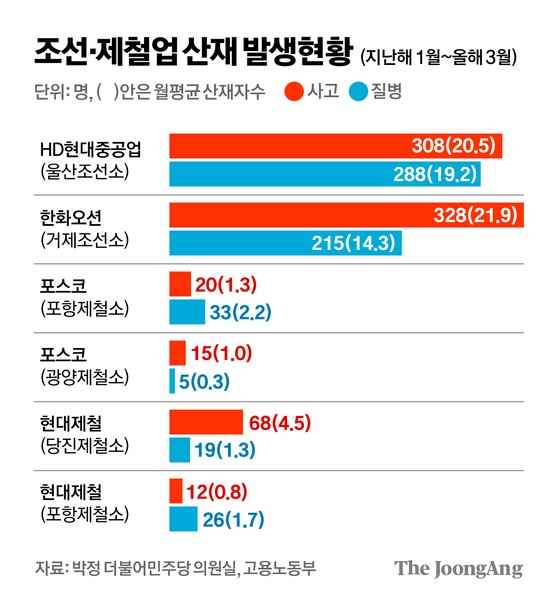

17일 박정 더불어민주당 의원실이 고용노동부에서 제출받은 조선업 산업재해 현황에 따르면 지난해 1월부터 올해 3월까지 사고·질병으로 1139명이 산업재해를 입었다. 이 중 사고(총 636명)의 경우 HD현대중공업 308명, 한화오션 328명이었다. 월평균 사고자 수는 각각 20.5명, 21.9명으로 근무일 기준 거의 매일 1명 이상 다쳤다.

전문가들은 저비용 구조를 주요 원인으로 꼽는다. 1970~80년대 급성장한 조선업은 일본 등 경쟁국 대비 낮은 인건비와 빠른 납기를 앞세워 발전했다. 하지만 2000년대 후반부터 장기 불황을 거치면서 안전에 대한 투자가 부족했고, 하청·외국인 노동자 비중은 확대돼 현장 위험도가 높아졌다.

고용노동부 특별감독에서도 이런 문제점이 지적됐다. 고용노동부는 지난해 2~3월 한화오션 거제조선소에 특별감독을 실시해 총 61개 법 위반을 적발해 과태료 2억6555만원을 부과했다. 안전 난간이 필요한 곳에 난간이 없거나, 추락 위험 장소에 방호 조치를 제대로 하지 않은 점 등이 지적됐다.

양종서 한국수출입은행 수석연구원은 “건조 시설이 낡은 조선소일수록 기본적인 안전 장치를 갖추지 못한 경우가 많다”고 했다. 이에 대해 한화오션 관계자는 “특별점검 전후로 외부 전문가를 통해 심층 점검했고 개선책을 이행 중”이라고 말했다.

수만 명이 공정별로 나뉘어 일하는 조선업 특성상 사내 하청도 문제로 지적된다. 2022년 고용부 조사에 따르면 조선업의 직접 생산직 5만1000명 중 정규직은 21.5%(1만1000명)에 그치고, 나머지는 하청 생산직이다. 이들은 주로 고위험 작업을 한다. 한 조선소 하청노동자는 중앙일보에 “정규직에게는 외부구조물·도장·배관 등 고소 작업을 잘 맡기지 않는 편”이라고 했다.

원청→하청→재하청…외주화되는 죽음들

사내 하청사가 다시 더 낮은 비용으로 재하청을 주는 일명 ‘물량팀’ 관행도 안전에 취약해지는 배경이다. 정흥준 서울과학기술대 교수는 “최저가 도급으로 촉박한 납기를 맞추려 하니 (일용직 성격의) 물량팀을 쓴다”고 지적했다. 철강업계에서도 하청업체가 맡는 설비정비·청소·공사 과정에서 산재가 다수 발생한다. 박종식 한국노동연구원 연구위원은 “하청 노동자는 설비 이해도가 낮다보니 사고 발생률이 높다”고 지적했다.

전문가들은 원·하청 구조가 굳어진 산업 특성을 고려할 때, 하청 과정·작업 현장·위험상황 대응 전반에서 개선이 필요하다고 지적했다. 정흥준 교수는 “재하도급은 예외적으로만 허용하는 규제가 필요하다”고 말했다.

일정 규모 이상의 산업 현장에는 원·하청이 함께 참여하는 ‘산업안전보건위원회’ 확대 운영도 거론된다. 영세 업체의 안전 관리 역량이 낮은 점을 감안해야 한단 취지다. 다만 원청이 하청업체의 근로 환경 전반을 책임져야 할까 우려하는 점을 고려할 필요가 있다. 김태구 인제대 보건안전공학과 교수는 “안전에 투자할수록 기업에 인센티브를 주고, 안전할수록 기업 활동도 더 잘할 수 있다는 인식을 위해 정책 지원이 필요하다”고 말했다.

산재 사고에 대한 정부의 강경 방침에 조선업체들도 최근 안전 투자를 강조하기 시작했다. HD현대중공업은 “18일부터 추락·끼임 등 9대 사고 관련 안전수칙 위반 시 무관용 원칙을 적용하는 더세이프케어를 시행한다”고 설명했다. 한화오션도 “2026년까지 안전 개선을 위해 2조원을 투자 중”이라고 밝혔다.

댓글목록 0