[사회] 한·중, 경제·안보 실익 찾기 33년…경주서 '마음의 빗장' 풀…

-

4회 연결

본문

대한민국 '트리거 60' ㉓ 1992년 8월 한∙중 수교

1992년 8월 24일 한국의 이상옥 외무장관(왼쪽)과 중국의 첸치천 외교부장이 중국 베이징 댜오위타이(釣魚臺) 국빈관에서 ‘한·중 외교관계 수립에 관한 공동성명서’를 교환한 뒤 악수를 나누고 있다. [연합뉴스]

한국과 중국이 손잡은 지 한 세대가 지나갔다. 33년 전인 1992년 8월 24일 한국과 중국은 공식 수교를 맺었다. ‘죽의 장막’ 공산국가 중국이 한국의 파트너가 됐다. 이후 두 나라는 경제와 안보 등 급변하는 동북아 정세 속에서 ‘가깝고도 먼’ 길항 작용을 거듭해 왔다.

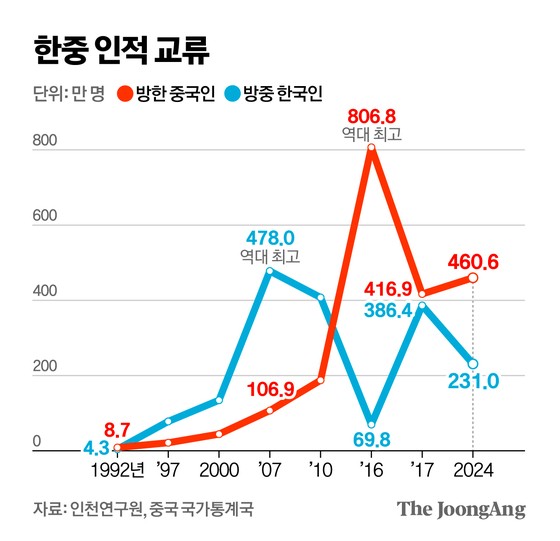

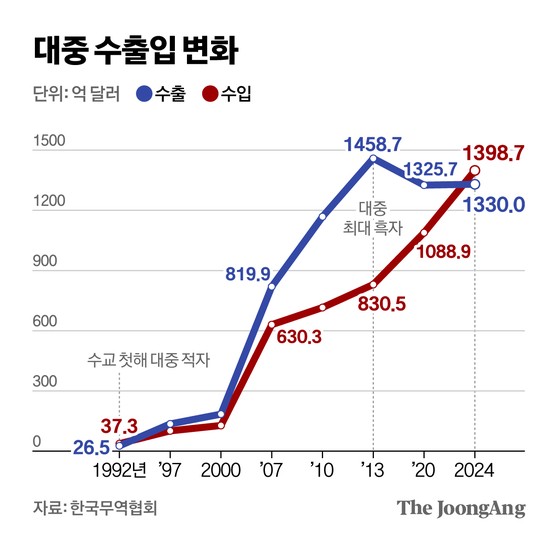

돌이켜보면 양국 경제협력은 비약적으로 발전했다. 한국의 대중 누적 흑자(1993~2022)는 6900억 달러(약 960조원)를 넘어 1000조원에 가깝다. 그동안 중국도 ‘G2’로 부상했다. 안보 성적표도 괜찮은 편이다. 경제 발전을 위한 안정 희구 정책 덕에 지금까지 동북아는 평화를 유지했다. 1992~2024년 사이 한국인 약 7571만 명이 중국을 찾았고, 방한 중국인은 약 6390만 명을 기록했다. 이제 중국은 한국의 앞날에 떼려야 뗄 수 없는 결정적 변수다.

신재민 기자

양국 관계의 시작은 행사였다. 행사는 사람을 모은다. 문화대혁명(1966~76)을 끝내고 개혁·개방에 나섰지만 경제를 어떻게 세워야 할지 난감했던 중국도 행사를 활용했다. 80년대 들어 싱가포르에 국제포럼 개최를 부탁하고는 중국이 꼭 만나고 싶은 한국 경제계 인사의 명단을 전달했다. 그런 방식으로 한국의 경험을 배웠다는 게 덩샤오핑의 경제 선생 우징롄의 회고다.

신재민 기자

우징롄은 특히 김만제 전 부총리를 콕 집어 감사의 뜻을 전했다. 한·중 수교 또한 행사로 촉진됐다. 91년 11월 서울에서 열린 APEC(아태경제협력체) 장관급 회의가 무대였다. 당시 첸치천 중국 외교부장은 노태우 대통령을 직접 만나 수교에 대한 한국의 의지를 확인했다. 노 대통령은 “한국 서해안과 중국 산둥반도 간엔 개와 닭 울음소리가 들릴 정도로 가깝다”며 수교 의사를 밝혔다.

“물이 흐르다 보면 도랑이 생기기 마련”

첸치천은 훗날 회고록 『열 가지 외교 이야기(外交十記)』에서 신라호텔 체류 중 밤늦게 찾아온 박철언 청소년체육부 장관이 금 열쇠 두 개를 꺼내며 한·중 관계의 대문을 열자고 한 일화도 소개한다. 수교를 위해 많은 이가 움직이고 있었음을 보여준다. 화교 출신 한의사 한성호와 한국계 미국인 교수 조이제 등도 노태우 대통령의 비밀 전령으로 활약했다.

SK는 중국 남조선영도소조와의 채널로 수교의 마중물 역할을 했다. 이 통로를 이용해 한·중 간 무역사무소 설치 등 주요 사안에 대한 중국 정부의 입장이 전해졌다. 주목할 건 중국이 87년께 이미 남조선영도소조를 설치하고 한국과의 수교에 대비해 나갔다는 점이다. 수교는 어느 날 갑자기 이뤄진 게 아니다. 한·중 수교의 물꼬를 튼 두 개의 사건이 있다.

1983년 5월 5일 오후 111명을 태운 중국 민항기가 무장승객 6명에게 피랍돼 춘천의 옛 캠프페이지 비행장에 불시착했다. 이 사건은 이후 한·중 수교의 물꼬를 트는 계기가 됐다. [사진 강원일보 DB]

하나는 83년 5월 중국 민항기 사건이다. 111명을 태우고 중국 선양을 떠나 상하이로 가던 중국 여객기가 공중에서 납치돼 춘천에 불시착했다. 납치범 6명은 한국에서 1년여 수감 생활을 한 후 추방 형식으로 자신들이 원하는 대만으로 갔다. 나머지 승객에 대한 한국의 따뜻한 귀국길 마련에 중국은 감사의 뜻을 전했다. 85년 3월엔 중국 북해함대 소속 어뢰정에서 선상 반란이 일어나 이 배가 군산 앞바다로 표류하는 사건이 터졌다.

당시 한국은 두 명의 선상 반란자와 어뢰정 모두 중국으로 송환하는 강경 조치를 취했고, 중국이 한국을 평가하는 또 하나의 계기가 됐다. 국가 간 해빙은 스포츠가 큰 역할을 한다. 84년 중국은 쿤밍에서 개최한 데이비스컵 테니스 대회에 한국 대표팀을 초청하고 86년 서울 아시안게임과 88 서울 올림픽에 참가한다. 물이 흐르다 보면 도랑이 생기게 마련(水到渠成)이라는 말처럼 이제 수교는 시간문제가 된 셈이다.

첸치천은 92년 3월 중국 전국인민대표대회 때 기자회견에서 “한국과의 수교엔 시간표가 없다”는 말로 수교 가능성을 시사한다. 한국에선 92년 4월 말 노 대통령의 국가안보보좌관 김종휘의 지휘 아래 중국과의 비밀 수교협상을 위한 ‘동해사업’ 팀이 꾸려진다. 이후 행보는 빨랐다. 한·중은 92년 5~6월 세 차례 예비회담과 7월 한 번의 본회담 후 8월 24일 공식적으로 수교를 천명한다.

손뼉은 마주쳐야 소리가 나는 법이다. 한·중 모두 수교하려는 강렬한 욕구가 있었다. 안보와 경제가 주요 이유였다. 노태우는 대통령 당선 직후인 87년 12월 임기 내 한·중 관계 정상화 소망을 밝히며 북방외교를 적극적으로 추진했다. 중국과 소련은 물론 동유럽권 국가와의 관계 개선을 통해 한반도 평화체제를 구축하고 최종적으론 통일 분위기를 조성하겠다는 야심이었다.

경제적으로도 또 한 차례 도약을 위해 거대 시장 중국이 필요했던 건 불문가지다. 중국은 경제적 이유가 앞섰다. 덩샤오핑은 85년 “중·한 관계 발전은 필요한 일이다. 첫째, 장사를 할 수 있어 경제적으로 좋고 둘째, 한국과 대만의 관계를 단절시킬 수 있다”고 말했다. 국제 환경의 변화도 수교를 도왔다. 세계적으론 냉전 구도가 해체됐고 중·소 관계도 풀리며 중국이 소련을 견제하기 위해 북한의 눈치를 봐야 할 이유가 줄었다.

당시 북·일 및 북·미 간 활발한 접촉도 중국을 자극했다. 특히 미국이 89년 천안문 사태 이후 대중 제재에 나선 게 결정타가 됐다. 중국은 돌파구 마련을 위해 인접국에 대한 대대적인 선린외교 전개에 나서 90년대 초반 무려 20여 개 국가와 관계를 정상화했다. 한·중 수교 또한 그 흐름을 탔다. 냉전 해체라는 국제 안보환경의 변화 속에 한국의 북방외교와 중국의 개혁·개방 정책이 맞물려 수교가 성사된 것이다.

이후 97년 IMF 외환위기 사태 전까지 5년이 아마도 한국이 중국과의 수천 년 역사상 가장 대접을 받았던 시기가 아닐까 싶다. 94~95년 2년간 장쩌민 중국 국가주석 등 권력 서열 1~3위가 모두 한국을 방문한다. 중국에선 한국 배우기 열풍이 불었다. 그러나 외환위기 사태를 거치며 한국 모델은 인기가 시들었다. 2000년부터는 애증(愛憎)이 교차한다. 첫 갈등은 경제 분야에서 시작했다.

한국이 중국산 냉동 마늘 900만 달러어치에 대한 관세율을 올리자 중국은 한국의 휴대전화와 폴리에틸렌 등 5억 달러어치 물품의 수입을 잠정 금지한 것이다. 2002년 한·일 월드컵 축구대회 때는 국민감정이 상했다. 한국이 4강에 진출하자 중국 CC-TV 방송 해설자가 심판 매수 운운의 망발을 했다. 2003년엔 중국의 고구려사 빼앗기로 인식되는 동북공정이 알려지며 한·중 역사전쟁이 벌어졌다.

천안함 폭침 등서 중국의 북한 편들기

2005년 서울의 한자 명칭이 한성(漢城)에서 중국어 발음에 가까운 ‘서우얼(首爾)’로 바뀌면서는 한·중 간 문화 원조(元祖) 논쟁이 벌어졌다. 2010년 북한의 천안함 폭침과 연평도 포격 사건을 거치면서는 안보 분야에서도 충돌한다. 중국의 북한 편들기가 문제였다. 이에 외교관 사이에선 이런 양국이 무슨 전략적 동반자 관계냐는 자조적 비판도 나왔다.

박근혜 대통령이 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국 전승절(戰勝節) 행사에 참석해 천안문 성루에 오른 2015년 9월은 밀월기였다. 그러나 오래가지 못했다. 2016년 1월 북한의 핵실험 때 중국의 뜨뜻미지근한 행동에 실망한 한국이 사드 배치 결정을 내렸고, 이후 양국 관계는 내리막길을 걸었다. 2019년 홍콩 시위 때 중국이 보여준 강경 진압에 한국 청년의 마음이 떠났고, 2020년 본격화한 코로나 사태로 한·중의 거리는 더 멀어졌다. 한국민의 70% 정도가 중국에 대해 부정적인 인식을 가진 게 현실이다. 한·중 관계에 대한 반성 차원에서 수교 초심을 거론하는 경우가 많다. 문제는 마음의 간격을 좁히지 못했다는 점이다. 미·중 및 한·중 관계가 나빠진 건 한·미가 중국에서 더는 돈 벌기 어려워진 점과도 관련이 깊다.

게다가 미·중이 신냉전 분위기를 연출하며 한·중 관계에도 악영향을 미치고 있다. 한·중 수교를 촉진했던 경제와 안보 요소가 더는 우호적이지 않은 환경으로 변했다는 이야기다. 한마디로 도전의 시기를 맞았다. 이를 풀 계기 또한 행사다. 오는 10월 말 경주에서 열리는 APEC에 눈길이 간다. 시진핑 주석의 참석이 예정된 행사다. 사드 보복인 한한령(限韓令)의 완전한 해제로 양국 관계의 새로운 정상화가 시급하다. 한·중은 싫다고 이사 갈 수 없는 영원한 이웃이기 때문이다.

창간 60주년 기획 '대한민국 트리거 60'은 아래 링크를 통해 전체 시리즈를 보실 수 있습니다.

https://www.joongang.co.kr/issue/11765

※지난 20일자 다음 편 예고가 잘못 나갔습니다. ‘국토 대동맥 경부고속도로’편은 오는 26일자입니다.

댓글목록 0