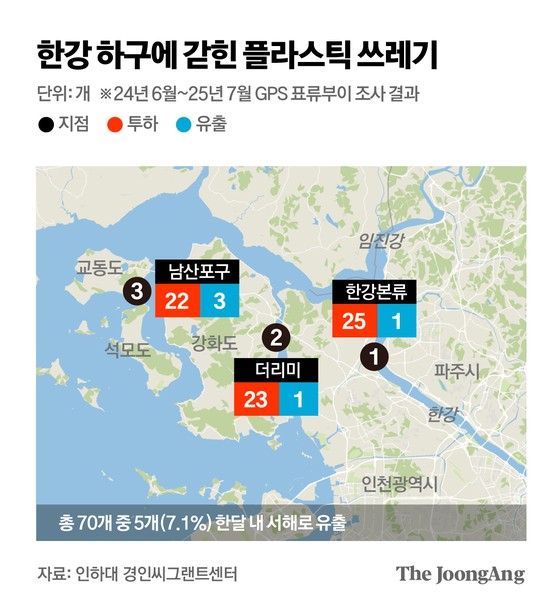

[사회] 50년 전 맛동산 봉지도 발견…한강 하구에 쓰레기 맴도는 이유

-

4회 연결

본문

한강 하구의 더리미포구에서 건져 올린 그물에 각종 플라스틱 쓰레기와 물고기가 뒤섞여 있다. 천권필 기자

쓰레기가 너무 많이 밀려와서 그물을 내릴 수가 없어요. 금어기도 아닌데 강제 금어기 중입니다.

지난 12일 인천 강화군 더리미포구에서 만난 어부 A씨는 물가에 쌓인 플라스틱 쓰레기들을 가리키며 이렇게 말했다. 한강 하구에 있는 더리미포구는 민물과 바닷물이 만나는 기수역(汽水域)으로 새우잡이 등의 어업이 활발한 곳이다.

그는 “쓰레기를 수거한 지 하루 만에 또 쓰레기가 밀려와 포구에 쌓였다”며 “여름철만 되면 비가 내릴 때마다 조업이 불가능할 정도로 한강 상류에서 쓰레기들이 떠내려온다”고 했다.

인천 강화군 더리미포구에 한강 상류에서 밀려 온 쓰레기가 쌓여 있다. 천권필 기자

쓰레기 조사를 위해 현장에 나온 연구원들과 배를 타고 강으로 나갔다. 그물을 걷어 보니 새우와 농어 등 각종 물고기와 함께 엄청난 양의 플라스틱 쓰레기가 뒤섞여 있었다. 그야말로 물고기 반, 쓰레기 반이었다.

지금은 판매되지 않는 오래된 과자 봉지들도 있었다. 실제로 한강 하구 조사 과정에서 70년대에 생산된 제품의 포장재 쓰레기가 다수 발견됐다. 이 많은 플라스틱 쓰레기들은 다 어디서 온 걸까.

한강 하구에서 발견된 오래된 비닐 쓰레기들. 인하대 경인씨그랜트센터 제공

플라스틱 쓰레기 경로 추적해 보니

인하대 경기·인천씨그랜트센터 연구팀은 한강 하구의 쓰레기 이동 경로를 밝혀내기 위해 지난해 6월부터 GPS 발신기를 부착한 플라스틱 부이를 3개 지점(한강본류·더리미·남산포구)에 투하했다.

지난달까지 총 70개의 이동 경로를 추적한 결과, 92.9%인 65개가 바다로 못 빠져나가고 하구에 갇힌 것으로 확인됐다. 한 달가량의 위치 추적 기간 중 서해로 나간 건 5개에 불과했다. 이날 더리미포구에 투하한 플라스틱 부이 역시 멀리 가지 못하고 포구 주변을 맴돌았다.

김주원 기자

연구팀은 한강 하구의 물 흐름과 지형적 요인으로 인해 플라스틱 쓰레기가 빠져나가지 못하고 장기간 축적된 것으로 분석했다. 연구를 진행한 윤병일 경인씨그랜트센터 박사는 “한강 하구는 밀물과 썰물이 있는 데다 수심이 얕고 뻘이 많다 보니 상류에서 들어온 쓰레기가 쉽사리 바깥으로 나가지 못하는 것으로 보고 있다”고 설명했다.

GPS 발신기를 부탁한 플라스틱 부이의 이동 모습. 천권필 기자

“비닐 분해돼 미세플라스틱 오염 심각”

문제는 장기간 축적된 비닐 쓰레기들로 인해 한강 하구의 플라스틱 오염이 점차 심각해지고 있다는 것이다. 연구팀이 한강 하구의 수중 쓰레기를 수거해 분석한 결과, 비닐 플라스틱이 90% 이상을 차지했으며 오랜 시간 물속에 머물면서 잘게 부서지는 현상이 나타났다. 이렇게 플라스틱이 분해돼 미세플라스틱 농도가 증가하면 어업과 생물다양성에 피해를 줄 뿐 아니라 인간에게도 영향을 줄 수 있다.

우승범 인하대 경인씨그랜트센터장은 “한강 하구는 미세플라스틱 농도가 전 세계적으로 가장 높을 정도로 플라스틱 오염이 심각하다”며 “영종도 등 연안 개발로 인해 물의 흐름이 약해지고, 뻘이 더 많이 쌓이고 있어서 플라스틱 쓰레기 문제도 악화할 가능성이 크다”고 말했다.

“한강 하구 관리 사각지대…쓰레기 종합 대책 필요”

인하대 경인씨그랜트센터 연구원이 GPS 발신기를 부착한 플라스틱 부이의 이동 모습을 모니터링하고 있다. 천권필 기자

한강 하구가 쓰레기 관리의 사각지대에 놓여 있다는 지적도 나온다. 한강 하구는 4대강 중에서 하굿둑이 설치되지 않은 유일한 곳이다. 그렇다 보니 해양수산부와 환경부, 인천시 등 다양한 관리 주체가 혼재돼 있다. 일부 구역은 안보 등을 이유로 출입이 통제돼 있어 접근조차 어렵다.

우 교수는 “한강 같은 자연 하구는 관리 주체가 분절돼 있어 제대로 관리를 못 하고 있는 상황”이라며 “부처 간 협력 통해 한강 상류의 쓰레기 유입을 막는 것부터 하구 쓰레기에 대한 연구·관리까지 종합 대책을 마련해야 한다”고 했다.

댓글목록 0