[문화] 이금이 작가 “역사의 틈새 들여다보는 일, 독자도 즐기길”

-

4회 연결

본문

동화, 청소년 소설을 쓰던 이금이 소설가는 10년 간 품은 이야기 『거기, 내가 가면 안 돼요?』를 세상에 내놓으며 역사 소설에 발을 들였다. 권혁재 사진전문기자

탄광에서 일하는 아버지를 만나기 위해 세 개의 바다를 건넜다. 10일 만에 도착한 섬의 이름은 ‘사할린’. 이곳에 잠시 머물다 가족과 함께 고향으로 돌아갈 줄 알았다. 해방 2년 전, 1943년의 일이다. 섬에 도착한 열세살 조선인 소녀 단옥은 이로부터 53년 후 고향 땅을 밟게 된다.

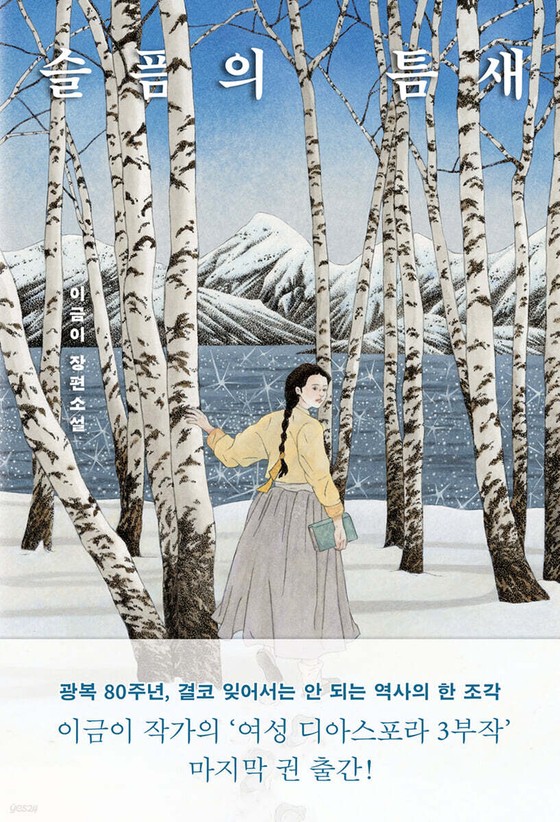

지난 15일 출간된 이금이 작가의 장편소설 『슬픔의 틈새』(사계절)는 역사의 틈에서 삶을 일궈낸, 사할린 이민 1세대 단옥의 이야기다. 사할린은 일본 홋카이도 북쪽에 위치한 러시아의 섬이다. 『거기, 내가 가면 안 돼요?』(2016), 『알로하, 나의 엄마들』(2020)에 이어 『슬픔의 틈새』로 ‘일제강점기 한인 여성 디아스포라 3부작’의 막을 내린 이금이(63) 작가를 지난 20일 중앙일보 사옥에서 만났다.

이금이 작가의 신간 『슬픔의 틈새』 표지. 사진 사계절

1984년 단편동화 『영구랑 흑구랑』으로 새벗문학상에 당선되며 작품활동을 시작한 이금이 작가는 장편동화 『너도 하늘말나리야』(2002), 청소년 소설 『유진과 유진』(2004) 등을 통해 오랫동안 아동청소년들의 마음을 어루만져왔다. 지난해엔 아동청소년 문학계의 노벨상이라고 불리는 한스 크리스티안 안데르센상의 후보로 선정됐다.

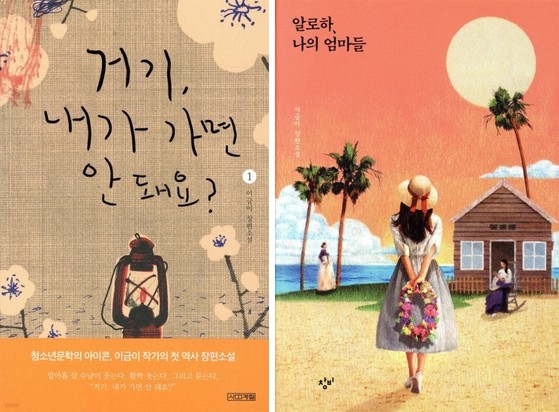

1920년대생 한인 여성을 주인공으로 한『거기, 내가..』를 시작으로 역사소설에 발을 들였다. “집, 학교, 학원을 반복하는 청소년들의 현실에 갇힌 듯 갑갑함을 느꼈습니다. 10년간 마음에 둔 이 이야기를 쓰지 않으면 아동청소년 문학도 이어갈 수 없을 것만 같았죠.”

그 후 1900년대생 한인 여성을 다룬 『알로하, 나의 엄마들』을 쓰다가 아예 ‘일제강점기 한인 여성 3부작’을 기획해보자는 생각이 들었다. 첫번째 역사소설 속 마음에 남았던, 탄광에 강제동원된 태술이라는 인물을 동력 삼아 『슬픔의 틈새』로 발전시켰다.

왼쪽부터 이금이 작가 '일제강점기 한인 여성 디아스포라 3부작' 1, 2부에 해당하는 책 『거기, 내가 가면 안 돼요?』(2016), 『알로하, 나의 엄마들』(2020) 표지. 사진 사계절, 창비

소설은 작가가 사할린으로 발을 옮기며 구체화됐다. 이금이는 2018년 여름, 푸른아동청소년문학회 작가들과 사할린을 여행했다. 시네고르스크 탄광 마을에서 징용 1세대 한인의 증언을 듣고, 단옥 같은 한인들이 사할린에 도착하자마자 밟았을 코르사코프 항(港) ‘망향의 탑’에도 들렀다. 그해 겨울엔 사할린 이민 1세대 노인들과 다시 만나 그들 삶의 굴곡을 나눴다. 징용 온 아버지를 찾아 어릴 적 사할린으로 왔거나 사할린에서 태어난 사람들이었다. 그간 만난 사할린 동포 2세 가이드의 이름 ‘올가’는 작품에도 실었다.

사할린은 이 작품의 또다른 주인공이다. 조선인, 일본인, 소련인까지 이 섬에 모여 살 수밖에 없는 ‘디아스포라’(diaspora)적 역사가 있었다. 1905년 일본이 러일전쟁에서 승리하며 남사할린을 차지했고, 이후 일본인 개척단이 자리를 잡았다. 조선인은 이후에 도착했는데, 사할린의 탄광·군사시설 등 건설 현장에 강제동원 됐다. 전후 이곳을 소련이 다시 점령하며 소련인이 들어온다.

“당사자들의 이야기를 듣고 역사적 현장에 방문했지만, 당시엔 자세히 취재할 생각을 못했다. 한국에서 2시간 반만 비행하면 사할린에 닿았기 때문이다.” 그런데 예상치 못한 재난인 코로나 19, 러우전쟁이 겹쳐 그 후론 방문을 못했다. 작가는 “그동안 고향에 닿지 못한 사할린 한인들의 마음을 조금이나마 들여다볼 수 있었다”고 덧붙였다. 권혁재 사진전문기자

“광복 전후로 사할린 한인의 역사와 한국에 살았던 한인의 역사는 다르게 흘렀습니다. 책에서 이 차이를 보여주고 싶었어요.” 작가가 소설을 연대기적으로 구성하고, 각 장의 소제목에 연도를 기재해 현실 역사와 비교해 볼 수 있도록 한 이유다. 이들의 운명은 1945년 8월 15일을 기점으로 계속해서 달라진다. 해방의 기쁨을 누렸을 한국의 사람들과 달리 사할린의 한인들은 귀향선이 오지 않음을 알고 절망한다.

제목인 ‘슬픔의 틈새’는 1966년의 소제목으로 쓰였다. 그는 “역사적 의미가 있는 연도는 아니나, 가족의 죽음과 탄생이 함께 찾아오며 주인공들의 삶에선 가장 역사적인 해인 1966년에 그 소제목을 붙였다”고 설명했다. 권혁재 사진전문기자

이금이 작가가 공들여 묘사한 사할린 한인들의 삶은 지극히 일상적이다. “사할린은 큰 고통의 역사를 안고 있지만, 그분들은 그 안에서 살아갔습니다. 삶 속에서 찾았을 기쁨, 슬픔, 고통을 일상적으로 표현하고 싶었습니다.” 이는 작품의 제목과도 닿아있다. “기쁘고 즐겁고 행복한 일들은 이렇듯 늘 슬픔과 고통의 틈새를 비집고 모습을 드러냈다.”(『슬픔의 틈새』 일부) 인물들은 자식 교육을 걱정하거나, 가족을 잃거나 얻고, 사랑의 방식을 고민하는 등 현대인 또한 공감할 법한 일을 겪으며 살아간다.

당시 한인과 교류했던 일본인의 복잡성 또한 그려냈다. 사할린에 사는 일본인이자, 조선인 남성과 재혼한 여성 치요, 치요의 딸이자 단옥의 친구 유키에의 관계는 작품의 큰 축이 됐다.

“역사소설은 역사적 사실의 틈새를 메우는 일이라고 생각합니다. 저도 작가로서 그 과정을 즐겼는데, 독자들도 그 틈에서 재미를 느끼시면 좋겠습니다.” 작가는 앞으로도 역사 속 여성들의 이야기를 할 예정이다. “앞으로는 20세기 한인 여성의 이야기를 써보고 싶습니다. 제 세대와 그 다음 세대에 대한 이야기입니다.”

댓글목록 0