[문화] 서산·사명대사의 400년전 '누더기옷'…한땀한땀 승려 가사를 만…

-

4회 연결

본문

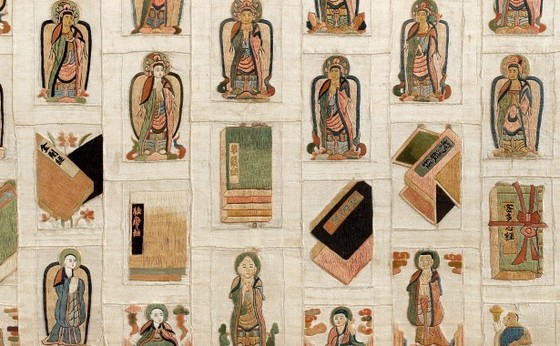

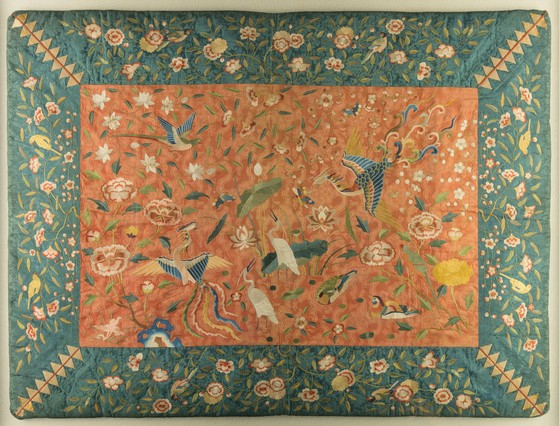

서울공예박물관 특별전에 선보이는 보물 자수가사(19세기)의 가운데 부분을 확대한 모습. 사진 서울공예박물관

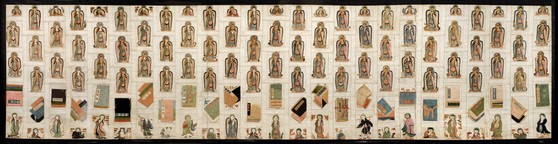

가로 25단, 세로 5단의 커다란 흰색 비단(240㎝ ×63㎝)에 빼곡하게 부처·보살·경전 등이 수놓여 있다. 총 125개 도상은 첫째 단의 부처와 둘째, 셋째 단의 보살, 넷째 단의 경전, 다섯째 단의 존자(부처의 제자)들이 정중앙의 석가모니불을 바라보는 구성이다. 노랑·주홍 등의 색실을 사용해 자련수·평수·선수 등 기법으로 정교하게 수놓았다. 특히 맨 아래 25명의 부처 제자들은 마치 김홍도의 풍속화에서 삐져나온 듯 자유분방한 표정과 의상, 몸짓이다. ‘제 멋대로 살다가도 깨달음에 이르면 부처의 세계로 올라가 수 있다’는 메시지를 주는 듯하다.

서울공예박물관 자수 공예 특별전 #불교·왕실 유물 38건 55점 한자리

오는 7월 27일까지 서울공예박물관(서울 종로구) 특별전 ‘염원을 담아-실로 새겨 부처에 이르다’에서 만나볼 수 있는 보물 자수가사(刺繡袈裟)다. 가사란 승려가 일반적으로 입는 장삼 위에 일종의 망토처럼 두르는 법의(法衣). 석가모니가 생전에 밭을 지나다가 “버리는 천, 남는 천으로 이렇게 밭처럼 조각조각 꿰어 만들라”고 하면서 조각보 같은 형태를 띠게 됐다. 애초엔 누더기천을 활용했을지 몰라도 세월이 지나면서 고운 비단을 일부러 잘라 다시꿰맞춰 대형 천을 만들고 여기에 화려한 자수까지 더하는 쪽으로 발전했다. 특히 이 19세기 보물 자수 가사의 경우엔 착용 목적보다 그 자체가 화이불치(華而不侈, 화려하나 사치스럽지 않음)의 불교식 자수 공예로 만들어진 것으로 보인다.

서울공예박물관 특별전에 선보이는 보물 자수가사(19세기). 첫째 단에 부처, 둘째와 셋째 단에 보살, 넷째 단에 경전, 다섯째 단에 부처 제자인 존자들로 구성하여 총 125개 도상을 수놓은 25조 대가사다. 사진 서울공예박물관

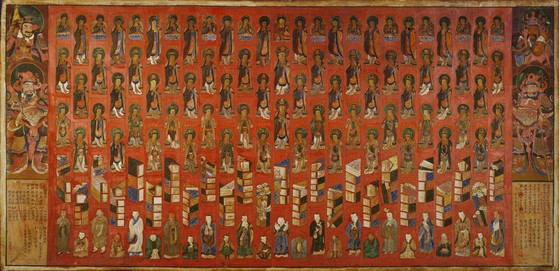

청룡사 가사도(서울시 유형문화유산). 사진 서울공예박물관

다른 이름 없이 ‘보물 자수 가사’로 불리는 이 유물이 일반에 선보이는 건 1978년 국립중앙박물관 특별전 ‘한국의 자수’ 이후 근 반세기만이다. 당시 소장자였던 고 허동화(xxxx-xxxx) 선생은 이듬해(1979년) 보물로 지정된 이 가사를 2018년 서울공예박물관에 기증했다. 지난해 큰 화제를 모은 국립현대미술관 ‘한국 근현대 자수-태양을 잡으려는 새들’ 전시 때도 주최 측이 강력히 대여를 희망했지만 성사되지 못했다고 한다.

김수정 서울공예박물관 관장은 “워낙 민감한 유물이라 국립문화유산연구원에서 보존처리 하는 데 6년가량 걸렸다”면서 “지난해 마무리되면서 이 귀한 유물을 우리 박물관에서 우선 선보일 생각에 이번 특별전을 마련했다”고 말했다.

이를 포함해 전시에는 고려시대부터 근현대까지 큰 스님들의 가사와 초상화, 왕실 발원 불교 자수 작품 등 38건 55점이 한데 모였다. 이 가운데 주요 사찰에 성보(聖寶)로 전해져 와 바깥 나들이가 극히 드문 유물이 여럿이다. 대표적으로 서산대사(1520~1604)와 사명대사(xxxx-xxxx)의 가사가 있다. 임진왜란 때 승병장으로 익히 알려진 이 큰스님들은 전공(戰功)으로 인해 선조 임금으로부터 각각 금란가사를 하사받았다.

서산대사 금란가사(대흥사, 전라남도 유형문화유산). 사진 서울공예박물관

사명대사 금란가사(국가민속문화유산). 사진 서울공예박물관

해남 대흥사에서 전해져온 서산대사의 금란가사는 왼쪽 일부가 소실된 모습으로 겉감은 금색 비단, 안감은 보라색 비단이다. 밀양 표충사에 전해진 사명대사의 금란가사는 거의 원형을 알아보기 힘들게 너덜너덜하지만 본래 붉은색 비단으로 제작된 것으로 추정된다. 400여년 세월을 넘어 고승들의 옷자락을 직접 확인하는 느낌이 새롭다. 이 밖에도 1594년 서산대사가 승병장을 사명대사에게 물려주고 묘향산으로 돌아간 뒤에 그곳에서 사용한 것으로 알려진 가사(구례 화엄사 소장) 등 진귀한 유물들이 모였다.

불교가 고려·조선 왕실과도 밀접한 관련을 맺었던 만큼 그에 관련된 자수 유물도 눈여겨볼 만하다. 조선 태종15년(1415)에 만들어진 ‘연당문 자수 사경보’는 보물로 지정된 『백지묵서묘법연화경』을 덮는 보자기로 제작됐다. 머리카락처럼 가는 실로 봉황과 오리 등 각종 무늬를 정교하고 세밀하게 묘사해 ‘세밀가귀(細密可貴, 정교하고 세밀해 귀할 만하다)’라는 말이 아깝지 않다.

왕의 곤룡포를 조각조각 재구성한 가사도 눈길을 끈다. 전시엔 전남 순천 선암사에 전해지는 경운대사(xxxx-xxxx)의 가사가 나왔다. 경운대사는 조선 말기부터 일제강점기까지 활동했는데 사경(寫經)에 뛰어나 1880년 명성왕후의 발원에 따라 『금자법화경(金字法華經)』을 서사하기도 했다. 이런 인연으로 인해 용의 형상이 뚜렷한 곤룡포 옷감으로 재단한 가사가 남아 있다.

자수 상궁청신녀명 연화봉황문 방석(서울시 유형문화유산). 사진 서울공예박물관

자수 연지봉황문 방석(서울시 유형문화유산). 사진 서울공예박물관

1~4부로 구성된 전시의 4부에선 아직도 손바느질로 이어지고 있는 가사 제작의 현장을 엿볼 수 있다. 예컨대 대한불교조계종 성오 스님의 가사는 명천 스님, 박춘화 서울시 무형문화유산 침선장 이수자, 강선정 가사 연구자 겸 화엄사 성보박물관 부관장 등이 모여 4개월 동안 지어 완성했다고 한다. 말 그대로 한땀한땀 수행하듯 가사를 짓는 모습이 영상으로도 소개된다. 채영 전시기획과장은 “고구려의 쌍영총에도 가사를 입은 승려가 보이는데, 1500년 이상 이 땅에서 발전해온 가사를 통해 우리 자수 공예의 또 다른 축을 되새길 수 있을 것”이라고 말했다.

전남 구례 화엄사의 범정 스님이 가사를 수하는(걸쳐 입는) 방법을 소개하고 있다. 가사는 승려가 예식 때 승복 위에 착용하는 일종의 법의(法衣)다. 사진 서울공예박물관

댓글목록 0