[경제] [기고] 자율주행차의 미래, 제도와 신뢰에 달렸다

-

8회 연결

본문

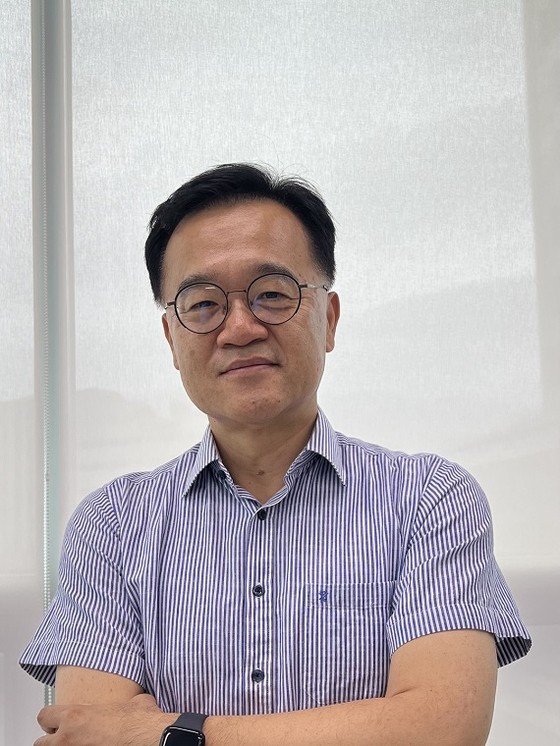

김종갑 한국도로교통공단 수석연구원 (법학박사, UNECE 자율주행 전문가그룹)

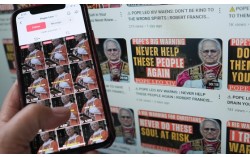

“우리는 그들의 ‘실수’ 대상이 되길 원하지 않는다”

몇 해 전 미국에서 자율주행차의 운행을 지속적으로 방해한 한 남성은 자신의 10살 아들이 자율주행차에 치일 뻔한 상황이 있었다며 이같이 말했다. 최근에도 샌프란시스코와 로스앤젤레스 등지에서 시민들이 자율주행차를 훼손하는 사례가 잇따르고 있다. 미래 기술의 상징인 자율주행차는 왜 혐오의 대상이 됐을까. 기술이 가져다줄 이익보다, 예측할 수 없는 위험에 대한 불안과 불신이 더 크기 때문이다.

시민들의 우려는 단순히 기술 문제에 그치지 않는다. 교통사고가 나면 누구에게 책임이 있는지, 긴급 상황에 차량이 스스로 대응할 수 있는지 등 복잡한 질문에 대해, ‘인간 운전자’ 중심의 기존 법체계는 명확한 답변을 내놓지 못하고 있다.

일각에서는 자율주행 상용화를 앞당기기 위해 규제 완화를 논의하자는 목소리도 높다. 제조물 안전 기준인 ‘인증 평가’를 통과한 차량은 별도의 운행 허가 절차 없이 일반도로 운행을 허용하자는 의견이 대표적이다. 그러나 현재의 인증 평가 제도는 자율주행차가 기술적으로 주행할 수 있는지를 판단하는 절차로, 실제 도로 위에서 안전하게 운행할 수 있는지를 검증하는 제도는 아니다.

더욱이 우리나라 도심 밀집지역의 도로 환경은 세계적으로도 복잡하고 밀도가 높은 편이다. 돌발 상황이 발생하기 쉬운 만큼, 알고리즘 기반의 기계적 판단만으로 시민의 안전을 보장하기 어렵다. 결국 인증 평가 절차만 거친 자율주행차의 도로 운행이 허용되면, 사고가 났을 때 법적·행정적 혼선을 피하기 어렵고 시민들의 불안감은 더욱 깊어질 것이다.

세계 각국도 제조사 인증 평가 방식만으로는 무인 자율주행차의 안전성 확보가 충분치 않다고 판단해, 도로교통 감독기관의 별도 허가 절차를 도입하고 있다. 미국 캘리포니아주를 비롯해 독일, 일본은 운행 허가를 받은 차량만 공공도로를 달릴 수 있다. 영국과 중국도 자율주행차가 미치는 영향을 사전 평가한 후 운행을 허용하고 있다. 미국 내 자율주행 규제 완화의 대표적 표준모델로 자리잡았던 텍사스주도 최근 입법을 통해 운행 허가 제도를 도입했다.

아무리 정교한 기술도 시민의 신뢰를 담보할 제도적 기반 없이 일상에 안착할 수는 없다. 이를 위해선 유기적 부처 협력 기반의 운행 허가 체계를 구축하고, 사고 대응 및 책임 기준의 법제화 등 실효성 있는 정책 패키지를 마련해야 한다. 자율주행 상용화의 출발점은 기술이 아니라 신뢰이기 때문이다.

댓글목록 0